生物物理学部門の教育内容

医学の基礎となる物理学の教育を担当

医療用機器が物理学の法則にしたがって動作することは言うまでもありませんが、人体もまた物質で構成されている以上、人の全ての生命活動は物理学の法則に支配されています。

それゆえ、物理学は医学を支える基礎であり、医療に携わる者が身につけておくべき基礎知識の一つです。

当部門は、自治医科大学の初年次教育において、物理学の基本事項の理解と修得を通して高校卒業生を医学の入り口に導く役割を担っています。

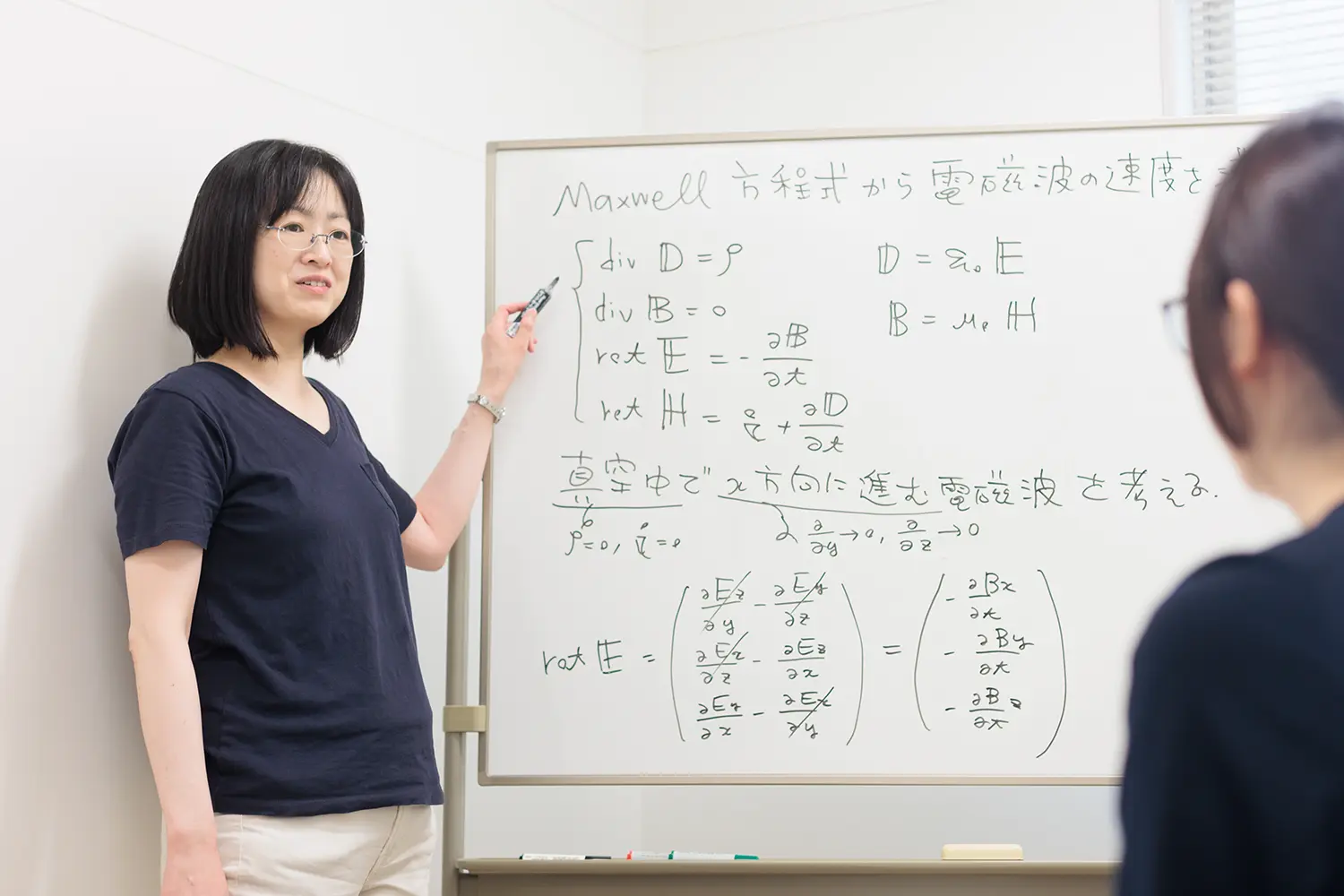

現在、柴山修哉(教授)、佐藤文菜(講師)、山本直樹(講師)の3名の教員が一致協力して医学部1年生に最適化した特色のある物理教育を展開しています。

医科大学における物理学

医科大学における物理学は教養科目としての側面よりも、基礎教育科目としての側面に重きが置かれます。

教養科目としては、多くの学生が物理学を通して科学的な考え方を身につけ、物理学が人類の福祉と繁栄に役立つことを認識すれば十分でしょう。

一方、基礎教育科目としては、すべての学生が医学に役立つ物理学の知識と考え方を修得する必要があります。

当部門は自治医大開学以来このような目標を達成するための教育を時代に合わせて展開してきました。私(柴山)自身の経験を踏まえて、当部門の医学部物理教育の歴史を以下にまとめます。

生物物理学部門の医学部物理教育の歴史

生物物理学部門の前身は1972年(昭和47年)開学時に開設された物理学教室です。

初代教授の青野修先生がその礎を築かれました。開学当初の物理教育は入学直後からの1年半のカリキュラムで構成され、物理学を専門にする理工系学生向けの重厚な内容でした。

入学直後の段階では医学とは直接関係ない物理基本法則を徹底的にたたき込み、医学で使う個々の法則を将来自力で勉強するための基礎力を養成しておくことが重要である、という考えに基づく教育でした。昭和の時代はこのような教育方針が一般的であり、実際有効でした。

しかし平成に入り、社会情勢の変化、学生気質の変化によって、専門家用の教育に耐えうる学生が激減しました。このような変化に対応すべく医学部基礎教育科目のスリム化が進み今に至ります。

現在の教育内容・授業について

また、医学部学生の学習モチベーションを高めるため、冒頭で臨床医の先生に具体的な事例や話題を提供していただく基礎臨床融合型の授業も行っています。

これらの基礎教育科目に加え、発展的内容を含むいくつかの物理学関連の選択教養科目も毎年開講しています。