研究プロジェクト

循環器・代謝疾患の疾患感受性遺伝子の同定とその機能解析

成人発症の疾患(病気)の多くは小児における先天性疾患(生まれつきの病気)とは異なり、疾患になる可能性を高める遺伝子の違いがたくさん存在することで疾患になる可能性が少しずつ高くなり、そこに食生活、生活様式などの環境要因が加わることで発症します。このような遺伝子のことを疾患感受性遺伝子といいます。

研究室主宰者の松村を含む研究グループは2013年に循環器領域で最も代表的な自己免疫性疾患の一つである高安動脈炎をゲノムワイド関連解析という手法で解析し、IL12Bという遺伝子が高安動脈炎の疾患感受性遺伝子であることを世界で初めて報告しました。この遺伝子は他の組織の自己免疫性疾患である潰瘍性大腸炎、クローン病、乾癬という病気の疾患感受性遺伝子としても知られ、これらの疾患が類縁疾患であることがわかりました(Am J Hum Genet. 2013; 93(2):289-297, Arthritis Rheumatol. 2015;67(8):2226-32, Proc Natl Acad Sci U S A. 2018;115(51):13045-13050など)。IL12という物質の働きを抑えるウステキヌマブという薬はもともと乾癬の治療薬として知られていましたが、その後、2017年にクローン病に、2020年に潰瘍性大腸炎に保険適用され、最近ではこの薬が高安動脈炎にも効くという報告がなされています。このように、自分たちが関わった研究が長い年月を経て、患者さんの実際の治療に少しずつ応用されていくのをみるのはとても嬉しいことであり、改めてやりがいのある仕事であると感じています。

小児先天性疾患および成人発症の単一遺伝子疾患の原因遺伝子同定

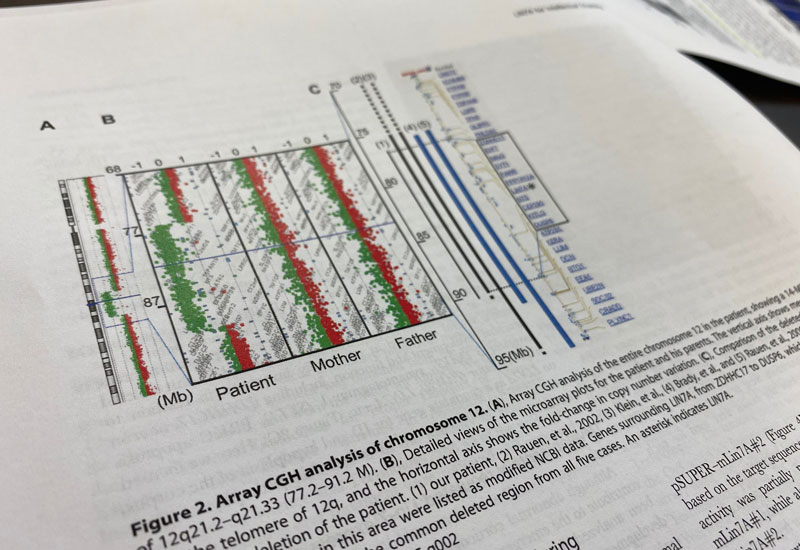

当研究室は、自治医科大学附属病院遺伝カウンセリング室の運営も担い、当院小児科・産婦人科との密接な連携のもと、多くの遺伝子解析依頼に対応しています。これまで准教授の松本を中心に、自閉スペクトラム症、発達障害や知的発達症、奇形症候群、未診断疾患のアレイCGH解析(全染色体にわたり網羅的にDNAコピー数の変化を検出する解析)、全エクソーム解析(ヒト全遺伝子の配列を確認する解析)などを行い、原因遺伝子を同定してきました。

自閉スペクトラム症では睡眠障害の有無にかかわらず体内時計関連遺伝子の多型が多いことを示し、病態への関与を明らかにしました(Brain & development 2015; 38: 91-99)。当研究室内では行うことが難しい、大脳皮質構造や神経軸索の伸長への影響については愛知県医療療育総合センター発達障害研究所との共同研究で行うなど(PloS one 2014;9: e92695, Journal of neurochemistry 2015; 132: 61-69)、他施設との共同研究も積極的に行っています。その他、てんかんや心疾患においても解析を行っています(Brain & development 2021; 43: 857-862, Molecular genetics & genomic medicine 2022: e2008)。

また、羊水細胞を用いた出生前診断の遺伝学的検査も行っています。すでに方法論の確立した性別判定、単一遺伝子疾患の診断はもちろんのこと、X連鎖性疾患保因患児のX染色体不活化率の偏りの測定など、新規診断法の開発にむけた臨床研究も行っています (Sci Rep 2024 14(1):440)。遺伝性疾患についての患者さんへの情報提供等の活動も行っています(https://square.umin.ac.jp/CMA/)。

成人発症の家族性疾患の遺伝子解析も特に家族性白血病を中心に行ってきました。ある家族性白血病の家系では、遺伝子の変異によって造血幹細胞の機能に重要なRUNX1という転写因子がメチル化されないことが原因であることを報告しました(Blood 2020 136(17):1919-1932)。リン酸化、アセチル化、メチル化などで蛋白質の活性が変化することを翻訳語修飾と言います。このような翻訳語修飾が転写因子の活性調節に重要であることは古くから言われていますが、実際に転写因子の翻訳語修飾の異常が白血病などの疾患につながる例は多くありません。このように教科書に書いてはあるけどきちんと証明されていない、といった現象についても我々の研究室では力を入れて研究を進めています。

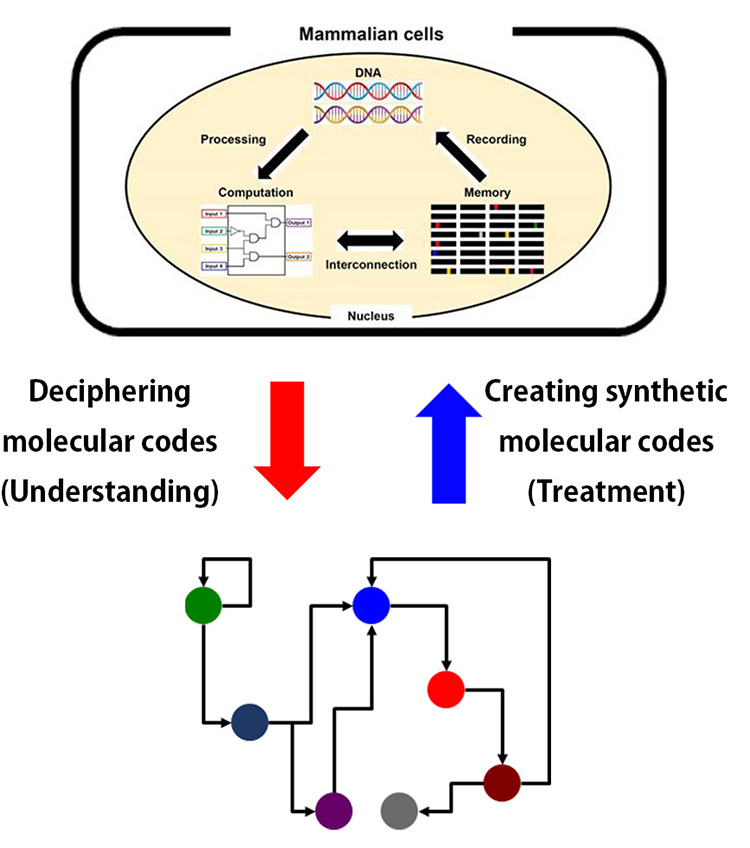

心血管病を引き起こす分子コードの解明と合成遺伝子回路を用いた新規治療基盤技術の開発

講師の東邦は、心不全を根治する治療法の開発に取り組んでいます。

心不全はあらゆる心臓病の終末像で、様々な病的ストレスを受けた心臓は大きくなり収縮力が低下します。超高齢化社会である我が国ではその罹患率が急増しており、高齢者の認知機能や活動度の低下につながっています。

その解決のため、我々の研究グループでは、心不全を引き起こす機序の解明と新たな治療基盤技術の開発を行っています。

我々の研究グループは、ゲノムスケールの表現型スクリーニングにより心不全発症に関与する遺伝子群を新たに同定しており、その機能解析を行っています。

また、多因子疾患である心不全を「治す」ためには、適切な因子を適切な場所で適切な時間に適切な量を発現させる必要があります。その実現のため、合成遺伝子プロモーターや合成細胞標識分子、合成受容体等を設計・作成することで、遺伝子発現や細胞の挙動を人工的にプログラムする技術の開発に取り組んでいます。

究極的には、自律的に自己修復させることが可能な治療基盤技術の実現を目指します。

バイオインフォマティクス(生物統計学)を用いた生命現象の解明

人類遺伝学の研究には次世代シークエンサーとコンピューターを用いた遺伝子配列の決定が不可欠です。このため、人類遺伝学研究者の多くはコンピューターによるバイオインフォマティクス(生物統計学)を多少なりとも得意としております。当研究室でも、遺伝解析で培ったバイオインフォマティクスの知識を応用し、疾患のみならず人体における多くの生命現象を対象とした研究を行っています。

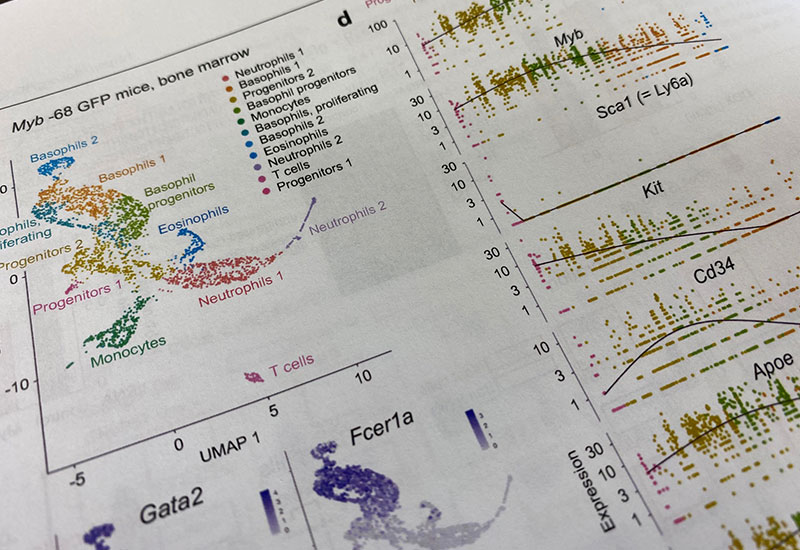

最近の成果としては、骨髄における好塩基球分化の単一細胞(シングルセル)レベルでの網羅的遺伝子解析が挙げられます(Nat Commun. 2022 13(1):7064)。この研究では、骨髄における好塩基球の分化過程を造血幹細胞から成熟好塩基球まで途切れることなくシングルセル解析で明らかにすることに成功しました。

海外の学術雑誌サイエンス誌は2018年の革新的技術一位にシングルセル解析を選びました。ちなみに、2020年はコロナワクチンが選ばれていますので、シングルセル解析はコロナワクチン並みの革新的技術と言えます。これまでの遺伝子解析技術は全ての細胞を混ぜてから解析していました。シングルセル解析はその名の通り、細胞1個1個を分離して解析しますので、各細胞種ごとの細胞数の増減がわかる、各細胞種ごとの遺伝子変動がみえる、少数細胞の変化を見逃さない、同じ細胞種内の不均一性もわかる、といった多くの利点があります。ただし、その解析にはバイオインフォマティクスの特別な知識が必要になります。当研究室でもシングルセル解析用の機器を導入し、学内外からのデータ解析依頼にも幅広く対応しています。