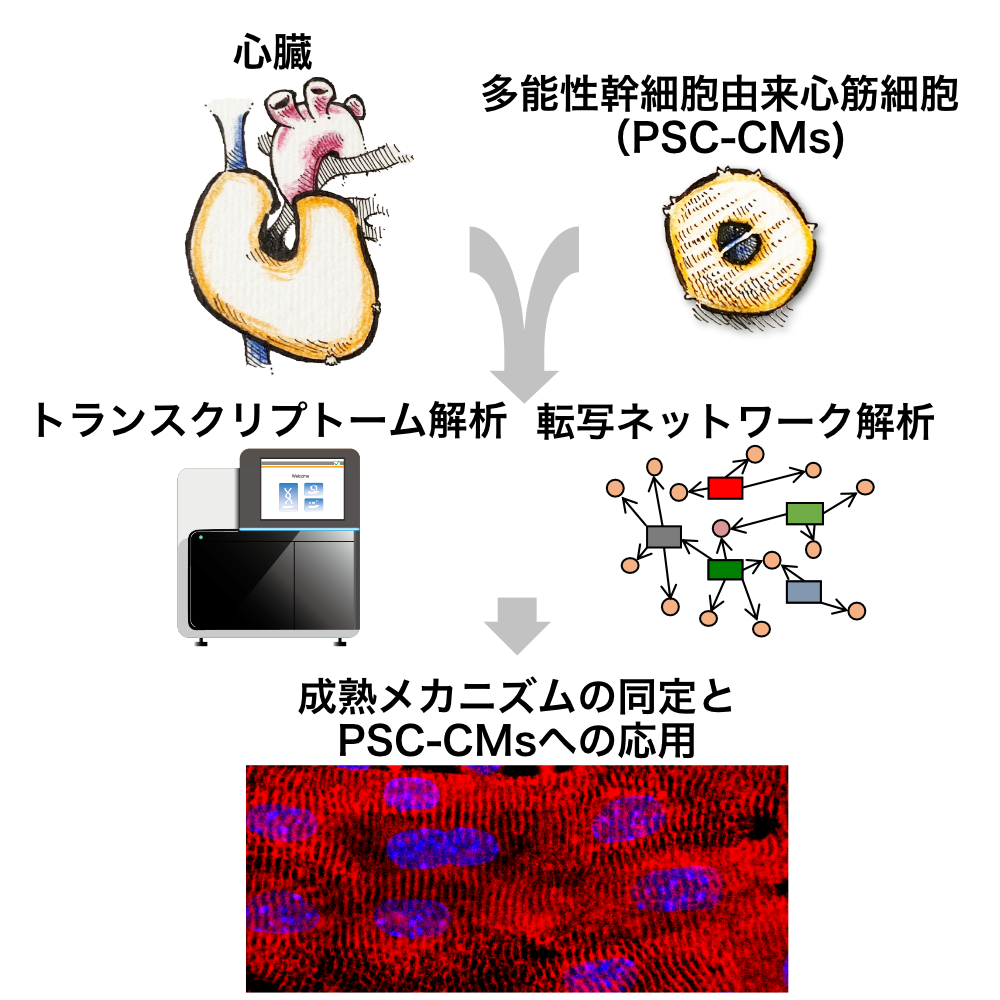

心筋細胞の成熟メカニズム解明に向けて,多面的に研究に取り組んでいる。ES細胞やiPS細胞から分化誘導した心筋細胞は試験管内で成熟しない。これに対してBioinformaticsを用いて推定を行った、成熟刺激を加えることで成熟を促進できることがわかってきている。

本研究により将来的にはヒトiPS細胞などから成熟した心筋細胞を作り出し,心疾患を試験管内で再現することを目指している。

東京大学 谷内江 望准教授、Johns Hopkins大学Chulan Kwon准教授らとの共同研究である。

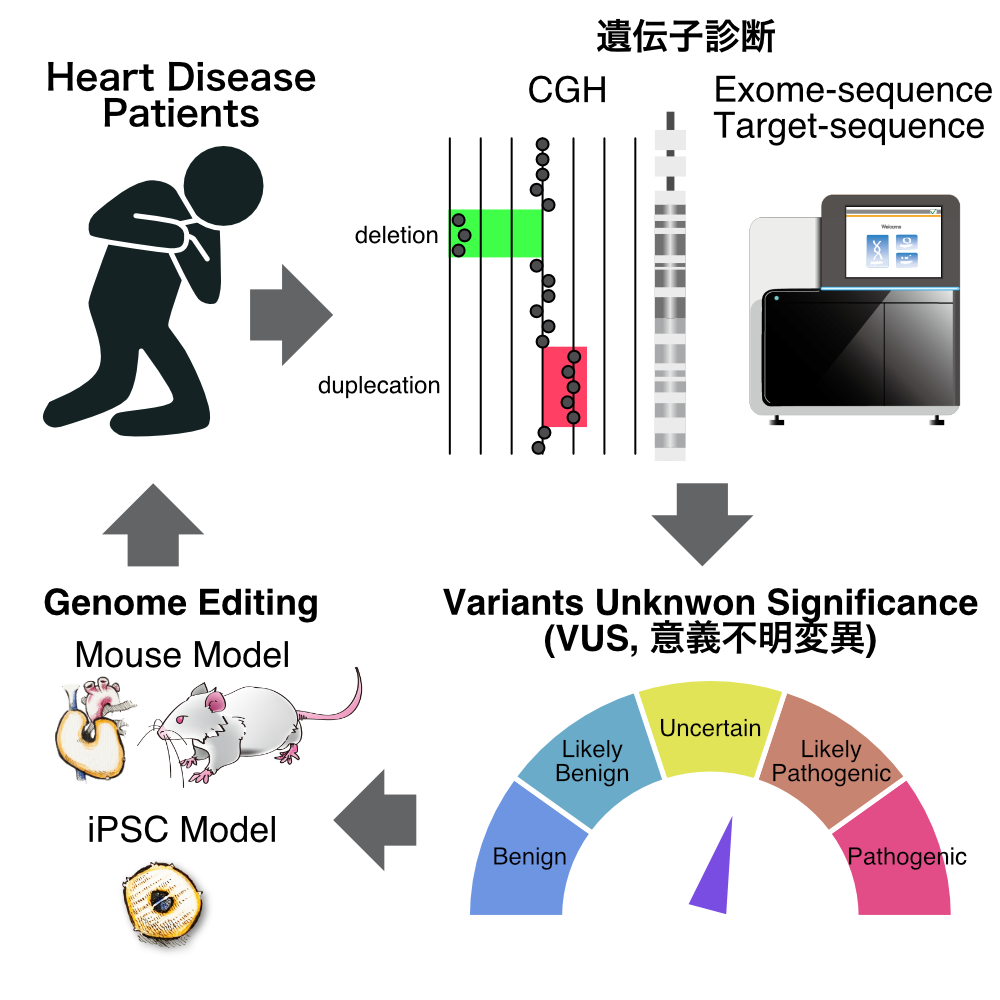

ゲノム編集技術の進歩により、これまでは困難であった遺伝子改変動物が容易に作出できるようになった。

我々は、特に循環器領域の中でも心筋症や先天性心奇形に関連した様々な遺伝性疾患を持つモデル動物(マウス、ラット、ブタ)の作出を進めている。

また、動物モデルのみならず、iPS細胞を用いた疾患モデリングについても力を入れている。患者由来iPS細胞の樹立とその解析だけでなく、疾患遺伝子を健常iPS細胞由来心筋細胞へと導入する解析など新しい手法開発も進めている。

動物モデルについては群馬大学循環器内科 小板橋 紀通講師、金沢医科大学 西園 啓文准教授、本学小児科 関 満准教授、実験医学センター 長尾恭光准教授、先端医療技術開発センター 本多 新教授、徳島大学 谷原 史倫教授らとの共同研究で進めている。

一方、iPS細胞を使った研究では、順天堂大学村山 圭教授、本学小児科 山形 崇倫教授、小坂 仁教授、村松 一洋教授、関 満准教授、小島 華林准教授、先端医療技術開発センター 阿部 朋之講師らとの共同研究で進めている。

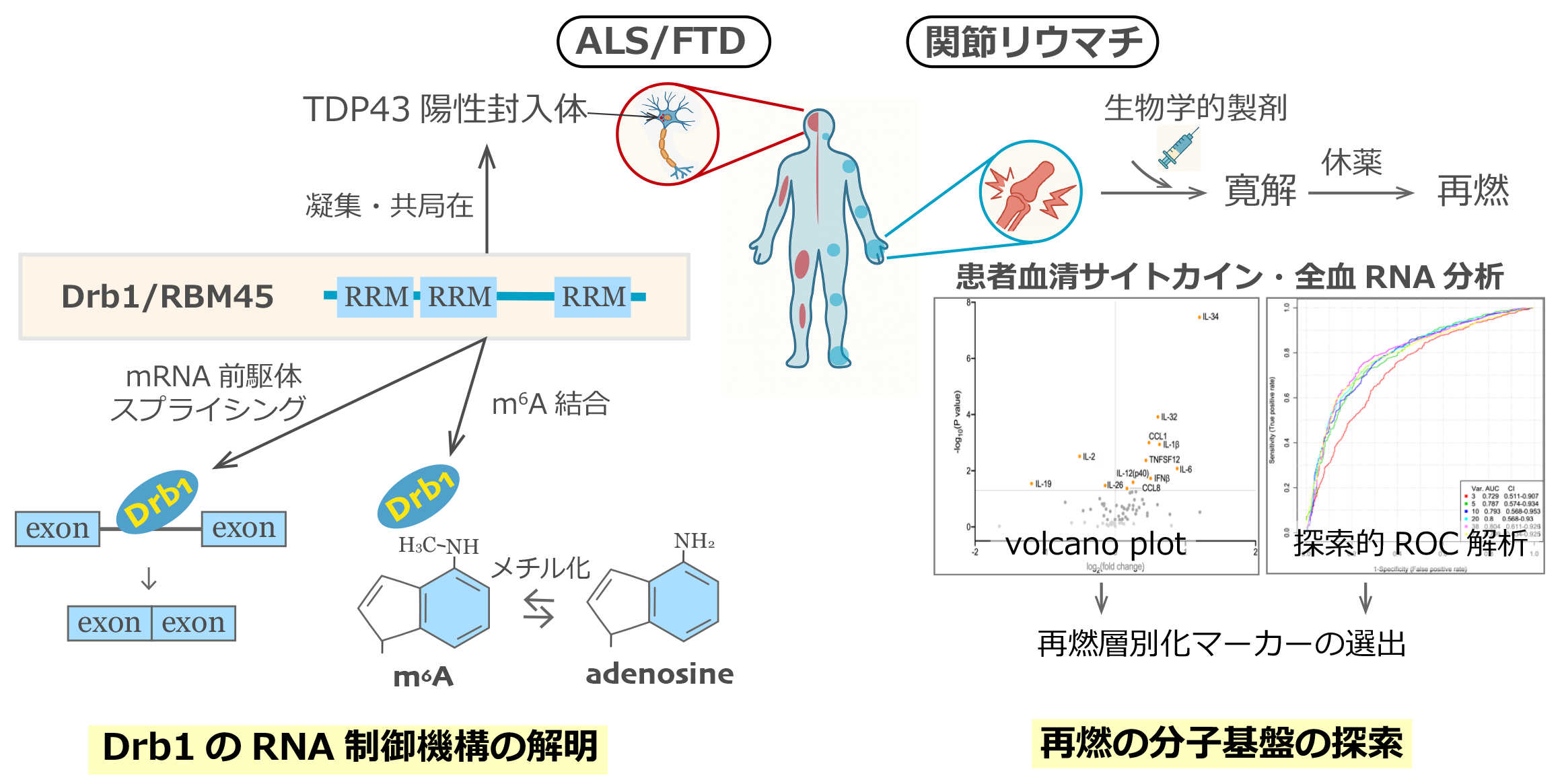

RNA結合タンパク質Drb1(RBM45)の機能解明と、関節リウマチ再燃の分子基盤の探索を2本柱とした研究を展開している。Drb1の機能を、mRNAスプライシングやm6A修飾との関連から解析し、ALS/FTDなど神経変性疾患におけるRNA制御異常の分子機構解明を目指している。

また、関節リウマチの再燃病態に対しては、血液由来のサイトカインおよびRNA解析を通じて、再燃予測に有用な分子マーカーの同定と層別化手法の構築を進めている。

前者は、当部門の遠藤仁司特別教授との共同研究、後者は、アレルギー膠原病学部門永谷勝也非常勤講師、簑田清次客員教授との共同研究である。