RNase protection assay(RPA)というのはmRNAの定量に使う手法で、その点ではNorthern blottingに似ています。ただし後者では、バンドの位置(泳動距離)はmRNAのサイズを示すのに対して、RPAでは予め設計したプローブの長さで決まります。この性質を利用して、一度の電気泳動で複数種類の分子のmRNAを定量することが可能になります。

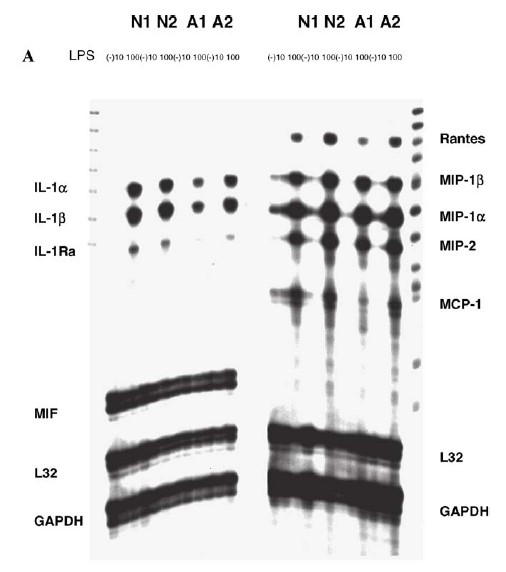

そのようなキットがあるのを知って、やってみたいと思っていたのでした。ただmRNAは不安定な分解されやすい分子ですし、結構(私にとっては)難度の高い実験でした。周囲にRPAをやっている人もいなかったのでトラブルシューティングに時間がかかりました。それでもどんな結果が出るのか、ワクワクしながらやっていました。結果を見ると、Aireを強制発現した単球系の細胞株では、IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra)という、サイトカインIL-1のシグナルを阻害する分子の発現量が下がっていることが分かりました (一例を図に示します。まっすぐに泳動されていませんが・・・。左側はIL-12p35, IL-10, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-18, IL-6, IFN-γ, MIFを、右側は Ltn, RANTES, Eotaxin, MIP-1β, MIP-1α, MIP-2, IP-10, MCP-1, TCA-3を一度に測定していることになります。L32とGAPDHはたいていの場合で誘導される対照分子ですが、他の分子は全然測定出来ないものもありますし、測定出来るものでも、無刺激では全然発現しておらず、リポポリサッカライド(LPS, 菌体成分)で強力に刺激してようやく誘導されるものが多いようです。)。

(一例を図に示します。まっすぐに泳動されていませんが・・・。左側はIL-12p35, IL-10, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-18, IL-6, IFN-γ, MIFを、右側は Ltn, RANTES, Eotaxin, MIP-1β, MIP-1α, MIP-2, IP-10, MCP-1, TCA-3を一度に測定していることになります。L32とGAPDHはたいていの場合で誘導される対照分子ですが、他の分子は全然測定出来ないものもありますし、測定出来るものでも、無刺激では全然発現しておらず、リポポリサッカライド(LPS, 菌体成分)で強力に刺激してようやく誘導されるものが多いようです。)。

正の転写因子と思われていたのに発現量が下がるというのも不思議な話ですが、IRFファミリーのIRF-2のように、負の転写因子の側面があるのかもしれません。一筋縄ではいかないものです。本当は転写因子ではなくて、転写「調節」因子という可能性もあるかもしれません。

佐藤 浩二郎

私的免疫学ことはじめ (21) ← Prev Next →私的免疫学ことはじめ (23)