多くの教室であるように、免疫学教室にも毎週論文紹介の時間(ジャーナルセミナー)がありました。院生にも順番が回ってきます。研究成果を報告するリサーチセミナーよりはマシですがジャーナルセミナーも教授の突っ込みが厳しい会でした。

ある時非常に興味深い論文があったので紹介しました。

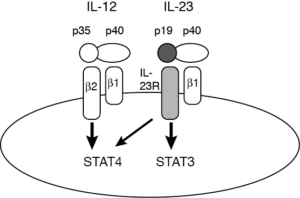

Th1分化に必須のサイトカインIL-12の兄弟分のサイトカインが発見された、というのです。 兄弟分とは論文には勿論書いてありませんでしたが、どういうことかというと、IL-12は実は2つの異なる分子がくっついて1つのサイトカインを形成しています。そういう分子をヘテロダイマーと呼ぶのですが(同一の分子2つがくっついていればホモダイマー、ホモ2量体と呼びます)、IL-12はp40とp35のヘテロダイマーです。IL-23はp40とp19のヘテロダイマーでした。つまりp40分子は共通で、p35の代わりにp19が入っている形です。どうやらIL-12とIL-23は、役割も少し異なるようなのです(Immunity 2000, 13: 715-725)。ちなみに、受容体の方もヘテロダイマーで、その片方は共通です。

兄弟分とは論文には勿論書いてありませんでしたが、どういうことかというと、IL-12は実は2つの異なる分子がくっついて1つのサイトカインを形成しています。そういう分子をヘテロダイマーと呼ぶのですが(同一の分子2つがくっついていればホモダイマー、ホモ2量体と呼びます)、IL-12はp40とp35のヘテロダイマーです。IL-23はp40とp19のヘテロダイマーでした。つまりp40分子は共通で、p35の代わりにp19が入っている形です。どうやらIL-12とIL-23は、役割も少し異なるようなのです(Immunity 2000, 13: 715-725)。ちなみに、受容体の方もヘテロダイマーで、その片方は共通です。

これは面白いと思ってラボで紹介したのですが、教授の反応は「それのどこが面白いんですか?」というものでした。ガクッときたのを覚えています。研究の面白さを伝えるのもなかなか難しいことです。今でも得意とは言えませんが、当時はプレゼンテーションがもっと下手だったのだと思います。

しかしその5年後には私はIL-23(p19)のノックアウトマウスを使って実験をすることになります。そして、これも予想外のことでしたが、前回書いた「乾癬」の特効薬として開発された抗体製剤はこの論文に非常に関係の深いものでした。

後から振り返ると、遠く離れていると思っていた数々の事象が、実はとても深くつながっていた、ということに気づくことがしばしばです。そのような「つながり」に気づいたときに大きな感動・満足感をおぼえることがあります。

人類の知識の全てはつながっていて(つながりの強さ弱さは別として)、1つの塊を作っているのではないかと思えます。

佐藤 浩二郎

私的免疫学ことはじめ (13) ← Prev Next → 私的免疫学ことはじめ (15)