私がサイミジンアップテイクアッセイの代わりに試してみたかった実験は、「CFSEダイリューションアッセイ」というものです(実験した当時はそんな名前はついていなかったと思いますが)。リンパ球をCFSEという蛍光物質で生きた状態で染めておくと、細胞が1回分裂すると蛍光物質が半分に分かれるため蛍光強度も半分になります。2回分裂すると1/4になる、という訳で、徐々に蛍光強度が減ります。それをフローサイトメトリーで測定して、対数グラフで表現すると等間隔に並ぶということになります。

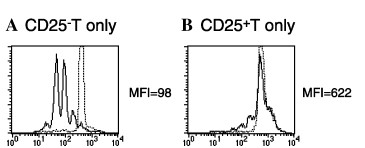

図のような感じです。点線は刺激無し、実線は刺激有りでヒストグラムにしてあります(ピークが高いほど細胞数が多いことを意味します)。左に行くほど分裂しているということになります。Tregではない(通常の)Th細胞は、刺激をするとこのグラフでは4回くらい分裂していることになります。刺激が無いとほとんど分裂しません。CD25陽性のTreg細胞は、刺激をしてもほとんど左側にシフトしません(ちょっと分裂しているようにも見えるのですが、Tregの純度の問題かもしれません)。素人レベルの私がやってもこれくらいのデータが得られることに正直感動しました。大学院生の時、この方法(Lyons et al., J Immunol Methods 1994)に感銘を受け、いつかこの方法を使ってTregの解析をやってみたいと思っていたのです。ちなみにCFSEを使ったTreg研究は当時ほとんど見かけませんでした。私が一番最初かどうかは分かりませんが、かなり早い方だったと思います。

研究仮説は「Tregが抗原提示細胞(APC)の機能を低下させる」ですが、どのようにすればAPCの機能を評価出来るでしょうか。APCが産生するIL-12を測定することにしました。APC(ここではT細胞・B細胞のいないSCIDマウスの脾細胞を使いました)とT細胞、そしてその両者を橋渡しする抗CD3抗体を試験管内で合わせると、培養液中にIL-12が出るという系があるのです。

佐藤 浩二郎

私的免疫学ことはじめ (17) ← Prev Next → 私的免疫学ことはじめ (19)