TregはCD4陽性T細胞(Th細胞)ですが、その中の5-10%くらいしかいません。しかしこの少数の細胞がいなくなると、免疫系は過剰応答してしまうのです。「山椒は小粒でも」というやつですね。私自身が気になったのは、そのような重要な役割を、少数のTregはどのように果たしているのか、ということでした。2つの可能性を考えました。1つは、Tregが他のTh細胞の機能を直接抑制する、というものです。これは例えば、TregがIL-10やTGF-βといった、抑制性のサイトカインを産生するということで達成できるかもしれません。

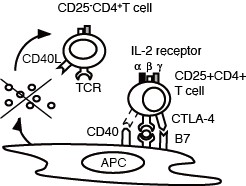

もう1つは、Tregが樹状細胞のような「抗原提示細胞」の機能を抑制することによって、間接的に他のTh細胞を抑制するという考え方です。この2つは別に対立するものではなく、どちらの要素もある、という可能性も否定できません。私は、何となく後者の考えに惹かれました。少数のTregが機能を発揮するためには、Th細胞を活性化する「元締め」である抗原提示細胞の機能を抑制するのが効率的だろう、というのが1つの理由です。

☆図に示したのはTregが抗原提示細胞(APC)に働いて機能を低下させ、CD25陰性の非Treg細胞(通常のTh細胞)へのシグナルを阻害する、間接的なメカニズムの場合です。

しかしながら、私は博士課程が終わって大学病院に戻っていました。当然臨床のデューティーがあって実験の時間はほとんど取れません。また、免疫学教室では比較的容易にできたサイミジンアップテイクの実験を行うことが困難でした。放射性同位元素(RI)を使う実験なので特別な施設が必要なのです。サイミジンアップテイクは細胞の増殖を評価する実験方法であり、Tregの研究にはほぼ必須の手技でした。しかし私としてはどうしても自分の仮説を検証したいという気持ちが抑えられませんでした。間違っていればそれで構いません。でも自分の手で黒白つけたいという気持ちが強かったのです。

私には1つ、試してみたい実験方法がありました。

佐藤 浩二郎

私的免疫学ことはじめ (16) ← Prev Next → 私的免疫学ことはじめ (18)