大学附属病院の救命救急センターとしての役割は、

1)三次救急医療施設として重症・重篤患者に対して適切な救急医療を遅滞無く提供する体制を整えていること

2)周辺地域の救急医療体制全体を把握して、プレホスピタルを含めた地域の救急医療がスムーズに行われるようなシステム作りを行うためのリーダーシップをとること

と考えて活動してきたことが特徴である。

三次救急医療施設としては、救急医学会指導医1名、専門医6名を常勤で揃えており、また全レジデントが3ヶ月間ローテートすることから、その他のスタッフを含めて、救命センターだけで夜間帯でも医師3から5名の体制となっているため、重篤・重症の救急車を原則として断らずに診療できる体制にある。

また、院内全科との協力の中で救急医療を行っているので、各科の当直・宅直の数は毎日20名を越えていて、どのような疾患にでも原則対応可能である。また、すべての救急車搬送に関しては、その受入状況について毎日病院長まで報告されるシステムがあり、受入不能の場合にはその理由などを救命救急センター委員会で検証して改善に努めている。

一方で、周辺救急医療体制は医療資源不足が深刻で、夜間では初期救急医療もままなら無い状況であったため、自治医大救命救急センターが非常に多くの軽症救急を受入れざるを得ない状況であった。

その結果として三次救急医療体制の維持が危うくなったことから、救急患者統計をもとに地元医師会・市行政・県医療福祉部局との話し合いを行って、周辺地域の夜間・休日急患診療所の設置・強化を行うこととなり、2万名近い夜間・休日初期救急患者を診察する体制が確立した。

その結果、三次救急医療が適切に継続できるようになったが、このような体制作りを自治医大救命救急センターが中心となって行ってきた。

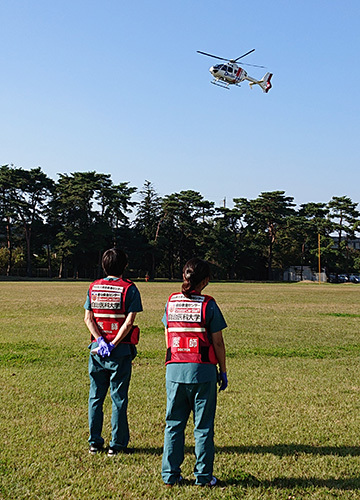

また、プレホスピタルケアの充実が三次救急医療の推進には欠かせないが、メディカルコントロール(MC)体制の強化のために、栃木県小山・芳賀地区分科会MC協議会の事務局を設置し、消防機関との連携協力関係を結んで、独自の予算を組んで救急救命士のプロトコル作成・再教育などの活動を積極的に行っている。

われわれは、救命救急センターとしてこの活動を積極的に支援してきた。その結果、周辺地区の搬送症例の全例調査をすでに2回に渡って実施して解析し、プレホスピタルケアの充実に生かすとともに、ドクターカーの運用をMC体制の中で行い、すでに救命例などの効果が明らかになっている。

医局員紹介

間藤 卓

Takashi Mato

救命救急センター センター長

| 職位 | 教授 |

| 出身大学 | 新潟大学 1987年卒 |

| 資格 | 医学博士 |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医・指導医 日本集中治療医学会 集中治療専門医 |

| 専門分野 | 救急医学 中毒学 外傷・集中治療 |

| 趣味 | オーディオ 植物 |

間藤 卓

| 職位 | 教授 |

| 出身大学 | 新潟大学 1987年卒 |

| 資格 | 医学博士 |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医・指導医 日本集中治療医学会 集中治療専門医 |

| 専門分野 | 救急医学 中毒学 外傷・集中治療 |

| 趣味 | オーディオ 植物 |

米川 力

Chikara Yonekawa

救命救急センター 副センター長

| 職位 | 学内教授 |

| 出身大学 | 自治医科大学(秋田県)1998年卒 |

| 資格 | 医学博士 日本DMAT隊員(統括)、タスク JPTEC世話人 ICLSコースディレクター 臨床研修指導医 |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医・指導医 |

| 学会活動 | 日本救急医学会関東地方会 幹事 JPTEC関東 幹事 |

| 専門分野 | 救急医学 ICT |

| 趣味 | 薪割り |

米川 力

| 職位 | 学内教授 |

| 出身大学 | 自治医科大学(秋田県)1998年卒 |

| 資格 | 医学博士 日本DMAT隊員(統括)、タスク JPTEC世話人 ICLSコースディレクター 臨床研修指導医 |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医・指導医 |

| 学会活動 | 日本救急医学会関東地方会 幹事 JPTEC関東 幹事 |

| 専門分野 | 救急医学 ICT |

| 趣味 | 薪割り |

伊澤 祥光

Yoshimitsu Izawa

救命外傷センター長

| 職位 | 学内教授 |

| 出身大学 | 自治医科大学(栃木県)1996年卒 |

| 専門医など | 救急専門医 外科専門医 |

| 学会活動 | 日本外科学会 CST推進委員会 日本外傷学会 評議員 日本腹部救急医学会 評議員 日本Acute Care Surgery学会 評議員 |

| 専門分野 | 外傷 |

| 趣味 | のんびりすること 戦いよりも昼寝が好き |

伊澤 祥光

| 職位 | 学内教授 |

| 出身大学 | 自治医科大学(栃木県)1996年卒 |

| 専門医など | 救急専門医 外科専門医 |

| 専門分野 | 外傷 |

| 趣味 | のんびりすること 戦いよりも昼寝が好き |

松村 福広

Tomohiro Matsumura

栃木県災害医学寄附講座

| 職位 | 特命教授 |

| 出身大学 | 自治医科大学(香川県)1993年卒 |

| 資格 | 医学博士 |

| 専門医など | 日本整形外科学会 整形外科専門医 |

| 学会活動 | 日本骨折治療学会 理事 日本小児整形外科学会 評議員 AO Trauma Japan 副理事長(教育委員長) |

| 専門分野 | 骨折・外傷治療 災害医学 |

| 趣味 | ラグビーを中心としたスポーツ観戦 ゴルフ マラソン |

松村 福広

| 職位 | 特命教授 |

| 出身大学 | 自治医科大学(香川県)1993年卒 |

| 資格 | 医学博士 |

| 専門医など | 日本整形外科学会 整形外科専門医 |

| 学会活動 | 日本骨折治療学会 理事 日本小児整形外科学会 評議員 AO Trauma Japan 副理事長(教育委員長) |

| 専門分野 | 骨折・外傷治療 災害医学 |

| 趣味 | ラグビーを中心としたスポーツ観戦 ゴルフ マラソン |

新庄 貴文

Takafumi Shinjo

| 職位 | 助教 |

| 出身大学 | 産業医科大学 2006年卒 |

| 資格 | 日本DMAT隊員(統括) JATECインストラクター SSTTサージカルインストラクター ATOMインストラクター 日本外科学会 外傷外科医等養成研修事業 研修修了者 J-CIMELSベーシックコースインストラクター 日本救急学会ICD 日本医師会認定健康スポーツ医 臨床研修指導医 産業医学ディプロマ 第三級陸上特殊無線技士 |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医 日本外科学会 外科専門医 社会医学系専門医・指導医(日本災害医学会) 日本Acute Care Surgery学会 ACS認定外科医 日本外傷学会 外傷専門医 日本腹部救急医学会 認定医 |

| 学会活動 | 日本救急医学会関東地方会 幹事 日本Acute Care Surgery学会 評議員 日本腹部救急医学会 評議員 |

| 専門分野 | 外傷学 救急医学 外傷外科 Acute Care Surgery 災害医学/災害医療 病院前救急診療 集中治療 外傷登録 |

| 趣味 | サッカー観戦(Jリーグ、欧州リーグ) 横浜F・マリノス スポーツ全般 車の運転 美味しいクラフトビール探し |

新庄 貴文

| 職位 | 助教 |

| 出身大学 | 産業医科大学 2006年卒 |

| 資格 | 日本DMAT隊員(統括) JATECインストラクター SSTTサージカルインストラクター ATOMインストラクター 日本外科学会 外傷外科医等養成研修事業 研修修了者 J-CIMELSベーシックコースインストラクター 日本救急学会ICD 日本医師会認定健康スポーツ医 臨床研修指導医 産業医学ディプロマ 第三級陸上特殊無線技士 |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医 日本外科学会 外科専門医 社会医学系専門医・指導医(日本災害医学会) 日本Acute Care Surgery学会 ACS認定外科医 日本外傷学会 外傷専門医 日本腹部救急医学会 認定医 |

| 学会活動 | 日本救急医学会関東地方会 幹事 日本Acute Care Surgery学会 評議員 日本腹部救急医学会 評議員 |

| 専門分野 | 外傷学 救急医学 外傷外科 Acute Care Surgery 災害医学/災害医療 病院前救急診療 集中治療 外傷登録 |

| 趣味 | サッカー観戦(Jリーグ、欧州リーグ) 横浜F・マリノス スポーツ全般 車の運転 美味しいクラフトビール探し |

鷹栖 相崇

Tomotaka Takanosu

栃木県災害医学寄附講座

| 職位 | 特命助教 |

| 出身大学 | 佐賀大学 2016年卒 |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医 |

| 専門分野 | 内科 |

| 趣味 | 写真 旅行 アクアリウム |

鷹栖 相崇

| 職位 | 特命助教 |

| 出身大学 | 佐賀大学 2016年卒 |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医 |

| 専門分野 | 内科 |

| 趣味 | 写真 旅行 アクアリウム |

田中 保平

Yasutaka Tanaka

| 職位 | 助教 |

| 出身大学 | 山形大学 2016年卒 |

| 資格 | 日本DMAT隊員(統括) ATOMインストラクター J-CIMELSベーシックコースインストラクター Stop The Bleed インストラクター 臨床研修指導医 |

| 専門医など | 日本外科学会外科専門医 日本救急医学会救急科専門医 日本Acute Care Surgery学会 ACS認定外科医 日本腹部救急医学会 認定医 |

| 専門分野 | 救急医学 外傷外科 |

| 趣味 | ランニング |

田中 保平

| 職位 | 助教 |

| 出身大学 | 山形大学 2016年卒 |

| 資格 | 日本DMAT隊員(統括) ATOMインストラクター J-CIMELSベーシックコースインストラクター Stop The Bleed インストラクター 臨床研修指導医 |

| 専門医など | 日本外科学会外科専門医 日本救急医学会救急科専門医 日本Acute Care Surgery学会 ACS認定外科医 日本腹部救急医学会 認定医 |

| 専門分野 | 救急医学 外傷外科 |

| 趣味 | ランニング |

藤屋 将眞

Shoma Fujiya

| 職位 | 助教 |

| 出身大学 | 新潟大学 2017年卒 |

| 資格 | 臨床研修指導医 |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医 |

| 専門分野 | 内科救急全般 外傷集中治療 |

| 趣味 | 散歩 |

藤屋 将眞

| 職位 | 助教 |

| 出身大学 | 新潟大学 2017年卒 |

| 資格 | 臨床研修指導医 |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医 |

| 専門分野 | 内科救急全般 外傷集中治療 |

| 趣味 | 散歩 |

渡邊 伸貴

Nobutaka Watanabe

とちぎメディカルセンター しもつが救急科に出向中

| 職位 | 病院助教 |

| 出身大学 | 北里大学 2012年卒 |

| 資格 | 日本DMAT隊員 J-CIMELSベーシックコースインストラクター JPTECインストラクター 臨床研修指導医 |

| 専門医など | 日本外科学会 外科専門医 日本救急医学会 救急科専門医 |

| 専門分野 | PoCUS シミュレーション教育(豆腐、かんぴょう) |

| 趣味 | 音楽 |

渡邊 伸貴

| 職位 | 病院助教 |

| 出身大学 | 北里大学 2012年卒 |

| 資格 | 日本DMAT隊員 J-CIMELSベーシックコースインストラクター JPTECインストラクター 臨床研修指導医 |

| 専門医など | 日本外科学会 外科専門医 日本救急医学会 救急科専門医 |

| 専門分野 | PoCUS シミュレーション教育(豆腐、かんぴょう) |

| 趣味 | 音楽 |

山根 賢二郎

Kenjiro Yamane

| 職位 | 助教 |

| 出身大学 | 新潟大学 2019年卒 |

| 資格 | ICLS コースディレクター ICLS WS インストラクター J-MELS ベーシックコースインストラクター(シルバー) |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医 |

| 専門分野 | 救急 集中治療 |

| 趣味 | ドライブ |

山根 賢二郎

| 職位 | 助教 |

| 出身大学 | 新潟大学 2019年卒 |

| 資格 | ICLS コースディレクター ICLS WS インストラクター J-MELS ベーシックコースインストラクター(シルバー) |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医 |

| 専門分野 | 救急 集中治療 |

| 趣味 | ドライブ |

藤原 慈明

Yasuaki Fujiwara

| 職位 | 病院助教 |

| 出身大学 | 自治医科大学(青森県)2015年卒 |

| 資格 | 日本医師会 認定産業医 |

| 専門分野 | 外傷 中毒 |

| 趣味 | キャンプ 料理 ランニング |

藤原 慈明

| 職位 | 病院助教 |

| 出身大学 | 自治医科大学(青森県)2015年卒 |

| 資格 | 日本医師会 認定産業医 |

| 専門分野 | 外傷 中毒 |

| 趣味 | キャンプ 料理 ランニング |

塩澤 徹也

Tetsuya Shiozawa

| 職位 | 病院助教 |

| 出身大学 | 自治医科大学(栃木県)2016年卒 |

| 資格 | 日本DMAT隊員(統括) JATECインストラクター JPTEC世話人 MCLSインストラクター ASSETインストラクター ATOMインストラクター SSTTインストラクター 日本外科学会 外傷外科医養成研修事業 修了者 |

| 専門医など | 日本外科学会 外科専門医 日本Acute Care Surgery学会 ACS認定外科医 日本消化器外科学会 消化器外科専門医 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医 |

| 学会活動 | 日本Acute Care Surgery学会 庶務委員会 委員 |

| 専門分野 | Acute Care Surgery |

| 趣味 | 旅行 |

塩澤 徹也

| 職位 | 病院助教 |

| 出身大学 | 自治医科大学(栃木県)2016年卒 |

| 資格 | 日本DMAT隊員(統括) JATECインストラクター JPTEC世話人 MCLSインストラクター ASSETインストラクター ATOMインストラクター SSTTインストラクター 日本外科学会 外傷外科医養成研修事業 修了者 |

| 専門医など | 日本外科学会 外科専門医 日本Acute Care Surgery学会 ACS認定外科医 日本消化器外科学会 消化器外科専門医 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医 |

| 学会活動 | 日本Acute Care Surgery学会 庶務委員会 委員 |

| 専門分野 | Acute Care Surgery |

| 趣味 | 旅行 |

由井 憲晶

Noriaki Yui

| 職位 | 病院助教 |

| 出身大学 | 北里大学 2019年卒 |

| 専門医など | 日本救急医学会 専門医 |

| 専門分野 | 内科救急 救急診断学 集中治療学 プレホスピタル 病棟管理 初療対応 院内急変対応 |

| 趣味 | ダイビング 素潜り プール シュノーケリング |

由井 憲晶

| 職位 | 病院助教 |

| 出身大学 | 北里大学 2019年卒 |

| 専門医など | 日本救急医学会 専門医 |

| 専門分野 | 内科救急 救急診断学 集中治療学 プレホスピタル 病棟管理 初療対応 院内急変対応 |

| 趣味 | ダイビング 素潜り プール シュノーケリング |

杉田 真穂

Manaho Sugita

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 久留米大学 2019年卒 |

| 専門医など | 日本救急医学会 専門医 |

| 専門分野 | 救急医学 内科一般 |

| 趣味 | あたらしいもの |

杉田 真穂

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 久留米大学 2019年卒 |

| 専門医など | 日本救急医学会 専門医È |

| 専門分野 | 救急医学 内科一般 |

| 趣味 | あたらしいもの |

倉井 毅

Tsuyoshi Kurai

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 北海道大学 2020年卒 |

| 専門分野 | 内科救急 |

| 趣味 | 登山 |

倉井 毅

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 北海道大学 2020年卒 |

| 専門分野 | 内科救急 |

| 趣味 | 登山 |

新保 雅大

Masahiro Shimpo

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 帝京大学 2020年卒 |

| 趣味 | ゴルフ カメラ |

新保 雅大

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 帝京大学 2020年卒 |

| 趣味 | ゴルフ カメラ |

本村 太一

Daichi Motomura

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 島根大学 2020年卒 |

| 専門分野 | 内科救急 |

| 趣味 | キャンプ ランニング |

本村 太一

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 島根大学 2020年卒 |

| 専門分野 | 内科救急 |

| 趣味 | キャンプ ランニング |

堀江 康貴

Yasutaka Horie

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 杏林大学 2022年卒 |

| 専門分野 | プレホスピタル 集中治療 熱傷 |

| 趣味 | ゴルフ 野球観戦 |

堀江 康貴

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 杏林大学 2022年卒 |

| 専門分野 | プレホスピタル 集中治療 熱傷 |

| 趣味 | ゴルフ 野球観戦 |

筒井 悠巴

Yuha Tsutsui

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 福島県立医科大学 2023年卒 |

| 趣味 | 野球 爆食 仏閣 |

筒井 悠巴

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 福島県立医科大学 2023年卒 |

| 趣味 | 野球 爆食 仏閣 |

比企 穂乃佳

Honoka Hiki

| 職位 | 臨床助教 |

比企 穂乃佳

| 職位 | 臨床助教 |

堀越 未来

Miku Horikoshi

| 職位 | 臨床助教 |

堀越 未来

| 職位 | 臨床助教 |

川上 亮

Ryo Kawakami

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 筑波大学 2022年卒 |

| 専門分野 | 救急 集中治療 |

| 趣味 | 旅行 温泉 ゴルフ |

川上 亮

| 職位 | 臨床助教 |

| 出身大学 | 筑波大学 2022年卒 |

| 専門分野 | 救急 集中治療 |

| 趣味 | 旅行 温泉 ゴルフ |

古橋 柚莉

Yuri Furuhashi

| 職位 | 研究生 |

| 出身大学 | 自治医科大学 2017年卒 |

| 資格 | JATECインストラクター ICLSインストラクター |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医 |

| 専門分野 | 救急 内科 プライマリケア |

| 趣味 | ホラー映画鑑賞 |

古橋 柚莉

| 職位 | 研究生 |

| 出身大学 | 自治医科大学 2017年卒 |

| 資格 | JATECインストラクター ICLSインストラクター |

| 専門医など | 日本救急医学会 救急科専門医 |

| 専門分野 | 救急 内科 プライマリケア |

| 趣味 | ホラー映画鑑賞 |

鈴木 貴道

Takamichi Suzuki

| 職位 | 研究生 |

| 出身大学 | 自治医科大学(三重県)2019年卒 |

| 専門医など | 日本外科学会 専門医 |

| 専門分野 | 外傷外科 消化器外科 |

| 趣味 | Mr.Children バスケットボール |

鈴木 貴道

| 職位 | 研究生 |

| 出身大学 | 自治医科大学(三重県)2019年卒 |

| 専門医など | 日本外科学会 専門医 |

| 専門分野 | 外傷外科 消化器外科 |

| 趣味 | Mr.Children バスケットボール |

鈴川 正之

Masayuki Suzukawa

| 職位 | 名誉教授 |

| 専門医など | 日本救急医学会救急科専門医 集中治療専門医、呼吸療法専門医 人工呼吸 メディカルコントロール |

| 趣味 | 自然 |

鈴川 正之

| 職位 | 名誉教授 |

| 専門医など | 日本救急医学会救急科専門医 集中治療専門医 呼吸療法専門医 人工呼吸 メディカルコントロール |

| 趣味 | 自然 |

設立・沿革

自治医科大学救命救急センターは2002年9月1日に県内5番目の救命救急センターとして認可された。

救命救急センターではあるが、その立地条件やこれまでの経験から、救命救急センターのスタッフだけではなく、病院全体で救急患者を診療する体制を作り、患者の診療を拒否することなく、地域の基幹病院としての役割を果たしながら救命救急センターの運営を目指していることが特徴である。

救命救急センターは、固有のスタッフと各診療科の密接な協力の下で中央部門として運営されており、全学の委員からなる救命救急センター運営委員会がその内容をチェックする機構になっている。

| 1992.06.01 | 自治医科大学附属病院 救急部設置 |

| 2002.09.01 | 県内5番目の救命救急センターとして認可 |

| 2008.10.01 | 小山・芳賀地域分科会事務局設立 |

| 2009.02.23 | 自治医科大学事後検証会結果報告開始 |

| 2010.01.12 | ドクターカー運行開始 |

| 2013.03.01 | 医療計画の数値目標で搬送困難を全国平均以下に |

| 2014.05.31〜06.01 | 第17回日本臨床救急医学会総会・学術集会開催 |

| 2016.07.01 | センター長が栃木県救急医療スーパーバイザーに任命 |

医療内容・体制・実績

自治医科大学救命救急センターの大きな特徴

自治医科大学救命救急センターは、 2002年9月1日に県内5番目の救命救急センターとして認可された。救命救急センターである一方、その立地条件やこれまでの経験から、救命救急センターのスタッフだけではなく、病院全体で救急患者を診療する体制を作り、患者の診療を拒否することなく、地域の基幹病院としての役割を果たしながら救命救急センターの運営を目指していることが特徴である。

固有のスタッフと各診療科の密接な協力のもとで中央部門として運営されており、全学の委員からなる救命救急センター運営委員会がその内容をチェックする機構になっている。こうした連携のもと、夜間・休日にも高度な医療を提供できる体制を整えた。

また、救急車の対応をすべて救命救急センターのスタッフが担当していることも特徴の一つである。救急搬送される患者すべてが三次救急患者であるとは限らないが(都会の救命救急センターでは、そうしたケースは診るべきではないとの考え方もあるが)、地域的な医療体制を鑑みれば、「結果として軽症であったとしても、初診は救命救急センターのスタッフが行い、必要に応じて各科に割り振ってスムーズな診療を行うことが必要」と考えているからである。

一方、全国的には、ER( 欧米型救急外来システム ) と言われる外来窓口すべてを救急専門医が担い、その後、各診療科で入院させるようなシステムも発展してきている。自治医科大学の救命救急センターは、こうしたERとしての機能も視野に入れつつ、これまでのように病棟も持っているため、「多様な患者に対応できる機能」を備えた救命救急センターであるといえる。

医療内容

救命救急センターへの「救急患者の集中」は、全国的な傾向である。患者の大病院志向、一次救急を診る診療所の減少、二次救急施設の疲弊など、さまざまな理由が考えられているが、こうした背景のもと、本来の大学病院や救命救急センターとしての機能が十分に発揮できないという現状がある。最近では、救急車の集中や手術室の空き状況などにより、搬送依頼を断らざるを得ない状況が見られるようになっている。

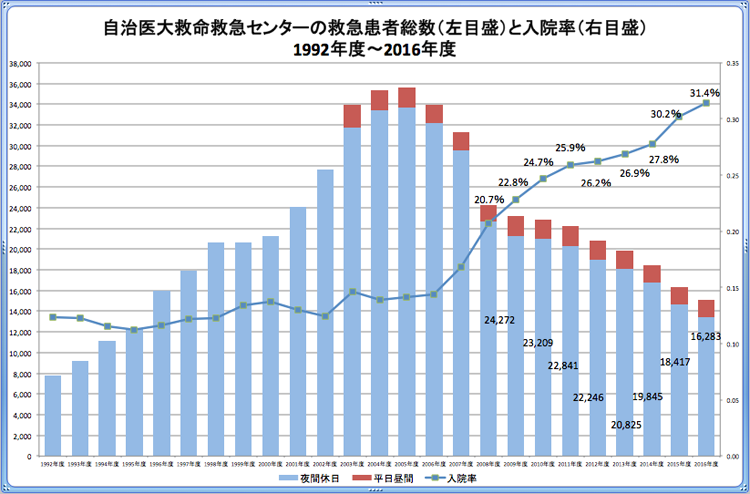

自治医大はこうした社会の変化を見据え、地域の医師会、二次医療機関、消防機関、行政との連携をはかり、「メディカルコントロール(MC)体制」を確立することを積極的に推進してきた。そして、初期救急医療施設が周辺の医師会の主導で設立されるとともに、二次・三次医療機関への軽症患者の減少につながり、本来の二次・三次医療機関の役割が果たせるようになってきている。この流れが、最近の救急患者総数の減少、入院数の増加、軽症救急車搬送数の減少、そして入院率の増加につながっているものと考える(図)。

本来、救急医療は、一病院、一救命救急センターだけで行うものではなく、救命救急センター、二次医療機関、初期医療機関、救急搬送機関、医師会、行政、地域の住民が一体となって「ひとつのシステム」として作り上げるものである。しかし、現実には各医療機関、各機関がそれぞれ独自の対応をしてきたため、スムーズな連携をはかることが難しい状況であり、それが今日の救急医療の大きな問題点であると考えられる。

そこで、自治医科大学救命救急センターの大学側の母体となる救急医学講座には、臨床救急部門のほかに、救急システム部門を新設した。地域の救急医療システム(MCシステム)を作り上げていくことを通して、救命救急センターの運営を行おうとしていることがもう一つの特徴であると考えている。

医療体制

夜間・休日の診療は、救命救急センタースタッフ1~2名と、外科系・内科系の救命センター当直2~3名とがレジデント5~6名と共に救急患者の窓口として、当直勤務にあたっている。

救急車については救命救急センターのスタッフが主に対応し、その他の患者については、他のセンター当直が対応することとなっている。

そのほかに、病院全体で20名近くの各科の当直・宅直が勤務しているので、必要に応じてこれらの医師と連携し、夜間・休日においても高度な医療を提供できる体制を整えている。

医療実績

「救急患者数」は過去10数年にわたって増加の一途であったが、この数年は横ばいから明らかに減少傾向になった。

平成27年では、16,858人が救急患者として来院したが、そのうち入院したのは4,973人であった。全体の入院率は約29.5%で、前年比2%の増である。救急車搬送数は4,489台であり、次第に「本来あるべき救命救急センターの形」に近づいていると考えられる。

入院患者は、外傷(頭部外傷、胸部外傷、腹部外傷、四肢外傷、脊髄・脊髄損傷、多発外傷など)、熱傷、中毒(医薬品、農薬等)、内因性疾患(脳梗塞、脳出血、心筋梗塞、血気胸、肺炎、消化管穿孔、敗血症、不明熱、肝膿瘍、イレウス、アナフィラキシー,ショック、蘇生後脳症など)、など多岐にわたっている。他の診療科と共同で診療に当たることも多く、救命救急センターから他科へ転科することも多い。

地域との連携

栃木県全体の平成26年データによると、重症以上の患者で病院選定4回以上かかった割合は4.0%(前年比-0.4%)であると報告されていて、減少しているものの全国のワースト10に4年連続で入っている。

自治医科大学救命救急センターが管轄する小山・芳賀地区においては、このような状況を回避するために、地区の救急医療協議会や消防などとも協議し、原則的に入院の必要な患者がたらい回しにならないように、「他の病院で受け入れ難い場合には、重症度にかかわらず自治医科大学の救命救急センターで、まずは引き受ける」という方針を立てて「搬送困難」の削減に努めている。

また平成24年からはMCの事後検証会においてこのような症例の全例検証を行っている。これらの結果、平成26年には重症傷病者の搬送困難事例の割合が1.9%と全国平均以下を維持することができた。今後も、栃木県に位置する自治医大として、「あるべき救急医療の姿」を求めつつ、新たな救急医療体制の中心的な役割を果たしていくことが課題であると考えている。

※自治医大では、平成22年1月よりドクターカーの運行も開始した。救命救急センターのスタッフが出動して1秒でも早く診療を行い、地域の皆様の救命率の向上に貢献することを目的とする。消防署の要請により、救急現場に出動する仕組みとなっている。

(運行予定時間は、平日8:30~17:15)

CONTACT |

お問合せ |

|---|