教授挨拶

「自治医科大学循環器内科2025」

- 日々研鑽を積む”医学道場へようこそ” -

自治医科大学内科学講座

循環器内科学部門

教授 苅尾七臣

私たち自治医科大学循環器内科では、昨年より病棟の主治医制を廃止し、チームによるグループ診療体制へと移行しました。これにより診療の質を維持しつつ、働き方改革にも対応し、18時には診療業務を終了することを目指しています。この限られた時間の中で医学的思考と確かな診療技術を習得することが求められます。

当教室が代々大切に引き継いできた信念、それは「目の前の一症例に全力を尽くす」です。一人ひとりの患者に真摯に向き合うことで生まれる情熱が、未解決の課題に挑む探求心や、高度な医療・研究の推進力となります。この精神を核に据えながら、次代に活躍する「総合医的視点を持つ循環器専門医」の育成に努めています。

当教室の標語に「創新」。これは、創意工夫と独自性をもって課題に取り組む姿勢を表す言葉です。スタッフ一人ひとりが臨床・教育・研究の分野で情熱を注ぎ、「創新」を積み重ねることで、その喜びと意義を後進へと伝えています。

当院循環器センターでは、心臓血管外科や先天性心疾患センターと連携し、循環器専門医をはじめ各サブスペシャルティ専門医の資格を効率よく取得できる臨床プログラムを整備しています。虚血性心疾患、心不全、不整脈、大動脈解離、肺血栓塞栓症、感染性心内膜炎など、幅広い循環器疾患に対し、TAVIやMitraClipなどのデバイス治療を含む最先端医療を提供しています。2025年5月にはICU・CCU新病棟も開設され、補助循環を必要とする重症例にも万全の体制で臨んでいます。これらの多彩な症例に関わることで、実践的かつ包括的な視点を持つ循環器内科医としての臨床能力が養われ、循環器学会認定専門医をはじめ、心血管インターベンション治療学会や不整脈学会など専門分野の専門医取得も視野に入ります。

学術面でも、当科では一例一例の症例報告を重視し、若手医師に対してマンツーマン指導を徹底しております。学術発表の機会を積極的に提供し、毎年多くの受賞歴を重ねております。毎年100本程度の英文学術論文を発表し、国内外の学術集会での発表の機会と研究活動支援も充実させております。臨床と並行して、博士号取得を目指す環境が整っています。

研究面では最先端循環モニタリング共同研究講座に加え、2025年から新たにデジタルハイパーテンション共同研究講座が設置となり、先進的な医療機器や遠隔モニタリングの社会実装に向けた医工連携を加速させています。また、AIバイオマーカー情報研究開発拠点(ABC:Anticipation Biomarker Center)では、各循環器疾患における臨床研究を進めております。

新時代を迎える今こそ「情熱の連鎖」を絶やさず、医療・教育・研究の原点を見失わずに活動を続けていきます。新たに研修先を探されている学生ならびに研修医、栃木県で働こうと考えられている先生方、そして産学連携に関心のある企業研究者の皆さん、私たちは「新しい力」を心よりを歓迎いたします。

2025年5月吉日

自治医科大学循環器内科学部門

教授 苅尾 七臣

自治医科大学循環器内科学部門の活動概要

(図1)

【臨床】

2002年心臓血管外科と共に循環器センターが開設され、初代センター長に島田和幸教授が就任し、2006年から心臓血管外科の三澤吉雄教授、2018年からは循環器内科の苅尾七臣教授がセンター長を務めています。

センター開設後、循環器疾患の疾病構造は大きく変化し、診断治療法は革新しました。冠動脈疾患の発症年齢幅は30歳代から90歳代までと極めて大きくなり、心室頻拍や心房細動など、不整脈や他の血管疾患を合併する重症患者、多様な病態を持つ高齢者、急性心不全患者が増加しています。それに合わせて、心臓血管外科をはじめとする他科との連携をとり、大学病院循環器センターが要求される高度先進医療技術を駆使した循環器専門診療を行っています。

当科では循環器救急医療に力を入れてており、24時間365日対応可能な「断らない医療」を実践しております。

診療実績はこちらをご確認ください。

【教育】

後進の育成に関しては、全スタッフが一丸となり特に力を入れています。当院では、新しい専門医制度に対応したカリキュラムを組んでおり、初期研修プログラムでは多様な疾患を経験できます。医師の基本となる診療の考え方と技術が無理なく身につき、その後は循環器内科後期研修プログラムへと続きます。

さらに当科では、大学病院ならではの教育的臨床研修指導体制がきちんと確立させ、効率的に循環器の専門知識と必要な技術が習得できる具体的症例数と達成目標を明確に決め、それを基盤に専門医が最短で取得できる臨床研修プログラムを実施しています。大学病院であると同時に地域救急医療にも積極的に携わっている当院には、多岐にわたる急性期循環器疾患の患者が入院します。ベッドサイドで専門医資格を有する経験豊富な上級医と共に患者を受け持つことにより、循環器疾患の診療体系が習得できます。

地域医療を担う「総合医の育成」という自治医科大学の建学精神のもとで、患者管理の総合医的視点も身につきます。当科では女性医師への支援体制も確立しており、ママさん医師として活躍している女性医師も複数名在籍しています。

加えて、特筆すべき当科の特徴は、一例一例の患者の多彩な病態を最新技術と新規学術視点で丁寧かつ詳細に検討し、多くの症例報告を英文医学学術誌に発表している点であります。特に、レジデントや若手医局員の学術活動教育には医局員全員が総力を挙げています。マンツーマン指導で積極的に学会発表の機会を与え学術活動の経験を積んでいます。

<2024年度レジデントの当科における学会発表>

日本内科学会ことはじめ2024東京 中田翔太

第272回日本循環器学会関東甲信越地方会 Resident Awardノミネート 中嶋雄大

第272回日本循環器学会関東甲信越地方会 菅又瑞生

第705回日本内科学会関東地方会 相馬瞬

第273回日本循環器学会関東甲信越地方会 窪田那々子

第273回日本循環器学会関東甲信越地方会 Clinical Research Award 優秀賞 縣侑子

第63回栃木県総合医学会 優秀賞 相馬瞬

第701回日本内科学会関東地方会 髙野大河

【研究】

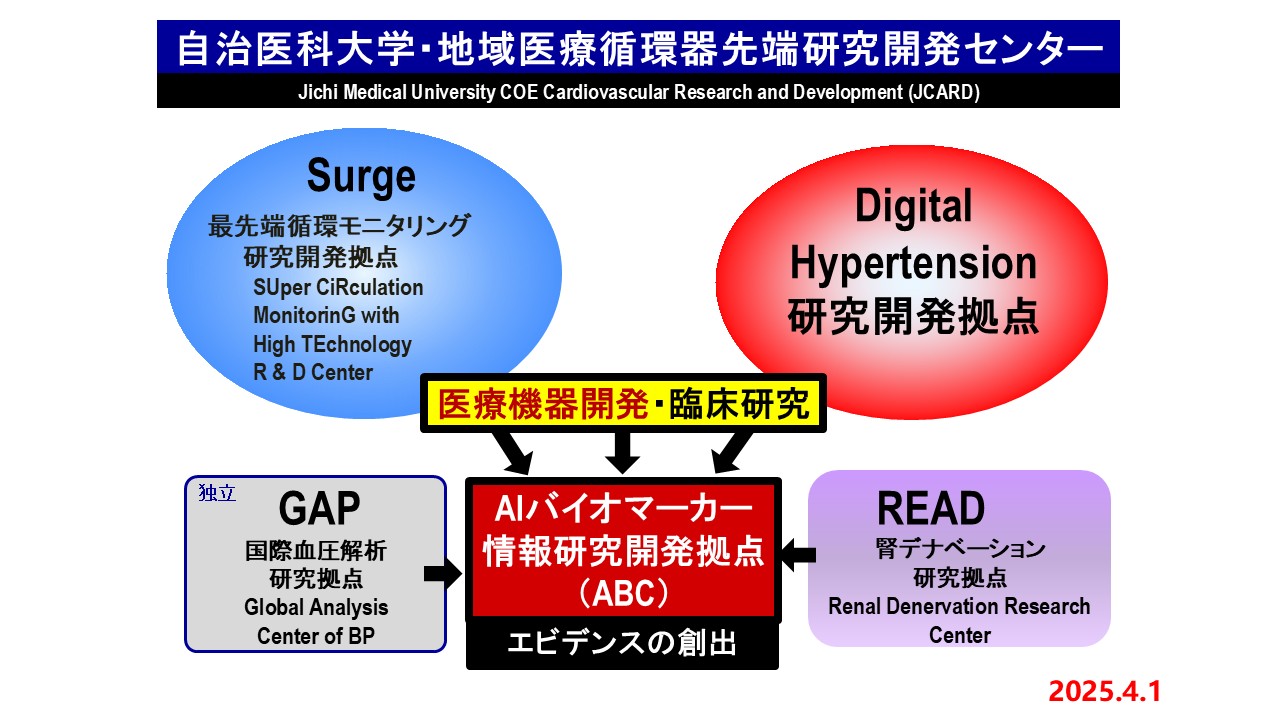

地域医療循環器先端研究開発センター(Jichi Medical University COE Cardiovascular Research and Development Center: JCARD)(図2)にて、デジタルハイパーテンション研究開発拠点(共同研究講座)、最先端循環モニタリング研究開発拠点(共同研究講座)において、医療機器分野を中心に研究を行っております。さらに、国際血圧解析研究拠点(GAP)および腎デナベーション研究拠点(READ)の機能を加えた組織体制として活動しております。また、AIバイオマーカー情報研究開発拠点(ABC)を立ち上げ、冠動脈疾患、不整脈、心不全、動脈硬化、高血圧の各循環器領域の臨床研究を進めております。

詳細はこちらをご覧ください

(図2)

当科のスタッフは臨床と両立して研究活動にも励んでおり、大学病院ならではの学術研究活動に触れることもできます。さらに一歩踏み込んだ医学研究をしてみたいという方は、大学院博士課程へ進むことも可能です。

教授プロフィール

- 1987年

- 自治医科大学卒業

- 1989年

- 兵庫県北淡町国民健康保険北淡診療所内科

- 1996年

- 自治医科大学循環器内科学講座助手

- 1998年

- コーネル大学医学部循環器センター・ロックフェラー大学Guest investigator

- 2000年

- 自治医科大学循環器内科学講座講師

- 2004年

- コロンビア大学医学部客員教授

- 2005年

- 自治医科大学COE (Center Of Excellence) 教授

- 2009年

- 自治医科大学内科学講座循環器内科学部門教授(現職)

- 2015年

- 自治医科大学地域医療循環器先端研究開発センター (JCARD) 教授(現職)

- 2018年

- 自治医科大学附属病院循環器センター・センター長(現職)

客員教授・学外教授

- 2014年

- 英国・ロンドン大学医学部Cardiovascular Science研究所客員教授

- 2016年

- 中国・上海交通大学医学院・客員教授

- 韓国・延世大学校(Yonsei University)・学外教授

- 2017年

- 中国・国家心血管病センター/中国医学科学院阜外医院・Distinguished professor

所属学会:

日本内科学会(専門医、評議員), 日本循環器学会(専門医、評議員), 日本高血圧学会(副理事長、Hypertension Research編集長、指導医), 日本心臓病学会(代議員、FJCC), 国際高血圧学会理事, ヨーロッパ高血圧学会・心血管変動ワーキンググループ委員, アメリカ高血圧学会・公共政策委員会委員, 韓国心臓病学会名誉会員, Fellow of American College of Cardiology (FACC), Fellow of the American Heart Association and the Council for High Blood Pressure Research (FAHA), Fellow of European Society of Cardiology (FESC)

ガイドライン作成・評価委員

日本高血圧学会・高血圧治療ガイドライン2019(JSH2019)/ 2014(JSH2014), 国際高血圧学会ガイドライン2020, 中国高血圧学会・ABPMガイドライン2014, ヨーロッパ高血圧学会・ABPMガイドライン2013, ヨーロッパ高血圧学会・家庭血圧ガイドライン2008, 日本循環器学会・睡眠時呼吸障害治療ガイドライ2010, 日本循環器学会・ABPMガイドライン2009

国際医学雑誌編集委員

Editor-in-Chief: Hypertension Research (Official journal of Japanese Society

of Hypertension), Current Hypertension Reviews.

Associate Editor: Journal of Cardiology, Pulse, Circulation Journal, Journal

of Clinical Hypertension.

Editorial Board: Circulation Journal, Hypertension, Current Cardiology

Reviews, Evidence-based Cardiovascular Medicine, Expert Review of Cardiovascular

Therapy, Renin Angiotensin system in Cardiovascular Medicine, Journal of

Clinical Hypertension, Blood Pressure Monitoring, Current Hypertension

Reviews, American Journal of Hypertension, Recent Patent Reviews on Cardiovascular

Drug Discovery, Journal of Japanese Society on Thrombosis and Hemostasis,

Journal of American Society of Hypertension, Journal of Cardiology, Journal

of Human Hypertension, International Journal of Hypertension, World Journal

of Cardiology, Journal of Hypertension, Current Cardiology Reviews, Cardiology

Research, Heart and Vessels, International Heart Journal, Internal Medicine,

Hypertension Research, Current Hypertension Reports, PLOS ONE , Clinical

Hypertension, Cardiology Discovery, JACC: Asia.