教授ぶろぐ(超不定期掲載)

私的免疫学ことはじめ (47) ヒトのTh1/2/17応答(3) 意外すぎる結果

2021年6月25日 教授ぶろぐ(超不定期掲載)

試験管内で刺激した単核球の培養上清からは、IFN-γ(Th1応答)、IL-4(Th2応答)、IL-17(Th17応答)いずれも十分に測定できます。(まあ以前も書きましたが、たとえばIFN-γはCD8陽性T細胞の方がより多 …

私的免疫学ことはじめ (46) ヒトのTh1/2/17応答(2) フローサイトメトリー撤退

2021年6月4日 教授ぶろぐ(超不定期掲載)

細胞内染色+フローサイトメトリーで得られる情報は多いのですが、しばらくやってみて「これは続けられない」と観念しました。何しろ相手は生ものなので、どんどん処理しなくてはいけないのです。臨床の合間にできることではありませんで …

私的免疫学ことはじめ (45) ヒトのTh1/2/17応答 (1) 難しい!

2021年5月31日 教授ぶろぐ(超不定期掲載)

ヒトTh1/2/17応答の定量で、すぐに思いつくやり方は、ヒトの血清をサンプルとして、それぞれのサブセットの産生する代表的なサイトカインを測定してやる、というものです。代表的なサイトカインと言えば、Th1ならIFN-γ, …

私的免疫学ことはじめ (44) Th17分化における転写因子(8) c-Mafの多彩な役割

2021年5月14日 教授ぶろぐ(超不定期掲載)

c-Maf→IL-23受容体 のメカニズムを解析して、論文をJournal of Biological Chemistry誌に「ねじこみ」ました(Sato K et al., 2011)。これは古い歴史を持つ由緒正しい雑 …

私的免疫学ことはじめ (43) Th17分化における転写因子(7) 実験手法の進歩

2021年4月20日 教授ぶろぐ(超不定期掲載)

前述のNat Immunol.の論文は、Tfh細胞の解析に重きが置かれていました。Th17細胞は「おまけ」のような扱いでしたが、我々の報告したかった骨子が「おまけ」で発表されてしまったのでショックは大きかったのです。当時 …

私的免疫学ことはじめ (42) Th17分化における転写因子(6) クリスマスプレゼント

2021年3月25日 教授ぶろぐ(超不定期掲載)

因子分析で自分にとっては少し分かりやすい解釈ができるようになったのですが、もちろんこれは万能の方法ではありません。特に気になっているのは、今回のデータは、例えばTh0→Th1day1→Th1day3のように動いていくと思 …

私的免疫学ことはじめ (41) Th17分化における転写因子(5) 因子分析

2021年3月18日 教授ぶろぐ(超不定期掲載)

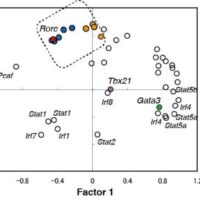

因子分析という手法を使ってみた経緯ははっきり覚えていません。多変量解析の方法を調べていて見つけたのだと思います。因子分析と似た手法に主成分分析という方法があります。計算結果は似たものになるのですが、元になる考え方は異なり …

私的免疫学ことはじめ (40) Th17分化における転写因子(4) 何故c-Mafが?

2021年3月15日 教授ぶろぐ(超不定期掲載)

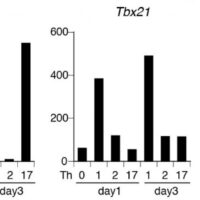

さて、話が大分脱線したので戻りますと、Th1, Th2, Th17細胞のトランスクリプトーム解析の話でした。結果を見ると、それぞれのサブセットで、代表的なサイトカインであるIFN-γ、IL-4, IL-17が増えています …

私的免疫学ことはじめ (39) Th17分化における転写因子(3) 突然本の紹介(2)

2021年2月25日 教授ぶろぐ(超不定期掲載)

「フェルマーの最終定理」を読んだ感想の1つは、この超難問の解決に日本人がかなり貢献している、ということです。「岩澤理論」の岩澤健吉氏もそうですが、そもそもフェルマーの最終定理を証明するきっかけになったのは、この定理の証明 …

私的免疫学ことはじめ (38) Th17分化における転写因子(2) 突然本の紹介

2021年2月16日 教授ぶろぐ(超不定期掲載)

失敗した方法を組み合わせて成功する、というのは結構嬉しいものです。私も「これはうまいことに気づいた」と1人満足していたのですが、次にトランスクリプトーム解析をする機会が来たときには、「セパゾール(などの、フェノールとチオ …