救命救急センター

救命救急センターとはどんな治療を行うところですか

日本には現在、300施設(令和5年1月1日現在)の救命救急センターがあります。救命救急センターは、都道府県または都道府県知事の要請を受けた病院が整備運営しています。

重症かつ複数の診療科領域にわたる重篤な患者さんを24時間受け入れられる救急医療の“最後の砦”と言えます。

例えば、交通事故で大きなけがをしたとしましょう。頭部と腹部に検査を行うと異常が認められたとしましょう。

頭部CTにて頭の中に出血が明らかになり意識状態が悪化しつつ、お腹の痛みも強くなり腹部CTでは出血の所見が認められたとします。

果たしてこうした時に、頭部外傷の治療の専門家である脳神経外科医と腹部外傷の専門家である外科医がいれば患者さんは助かるのでしょうか。

この場合、頭部の手術を優先させるのか、腹部の手術を優先させるのか、両方同時に行うのかなど、治療のための方針を早期に計画する必要性があります。

そうした時の旗振り役が救急医です。

救急専門医が何人在籍していますか

救急科専門医は、専従※1・専任※2(非常勤医師を含む)で28名です。救急科専門医は、日本専門医機構の定める専門医要件を満たしております。さらには日本救急医学会指導医施設にも2019年1月に認定されました。

救命救急センター専従医師は31名(初期臨床研修医を除く)です。

救命救急センター専従の救急科専門医は14名です。

守谷 俊 センター長補佐・救命救急センター長・救急科科長・入院診療運営部部長

柏浦 正広 救命救急センター副センター長・救急科医局長

安田 英人 救命救急センター集中治療室病棟医長

田村 洋行 救命救急センター病棟医長、高度重症治療部病棟医長

富永 経一郎

岸原 勇貴

平良 悠

新里祐太朗

森 仁志

波多野 裕理

塩塚 潤二

増山 智之

小野 将平

岡村 岳

救命救急センター専従の医師は5名です。

坂倉 建一

谷口 陽介

陣内 博行

津久井 卓伯

羽鳥 将史

救命救急センター専従の専修医(救急専門医取得前)は9名です。

大石 高稔

朝倉 峻介

小池 翠

酒本 健汰

伊勢 義仁

中島 千里

小松 睦実

白岡 裕毅

小池 倫生

シニアレジデント

常時3〜4名

研修医

常時4名

診療看護師

富田 みずの

救急救命士は2名です。

小田 貴士

石岡 柊人

救命救急センター専任の救急科専門医は5名です。

大塚 祐史

澤田 郁美

深野 賢太朗

福田 有

齋藤 大之

救命救急センター非常勤の救急科専門医は9名です。

本多 英喜

坪井 謙

天笠 俊介

田戸 雅宏

小山 洋史

葵 佳宏

古川 誠

小澤 継史

崎原 永立

※1専従:診療の主体を救命救急センターとしている場合

※2専任:専従ではないが救命救急センターに関わっている場合

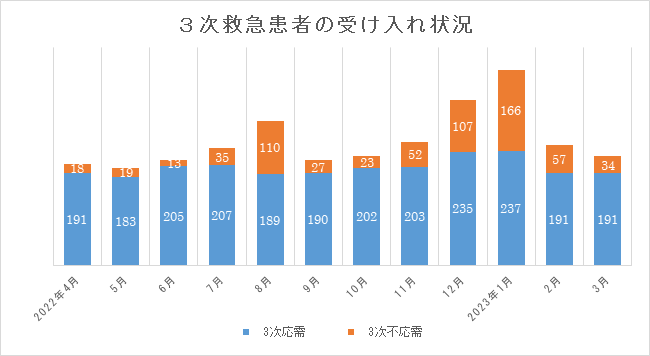

救命救急センターの患者受け入れ状況はどの程度でしょうか

緊急度や重症度が、救急発生現場で高いと救急救命士が判断したならば、3次救急医療体制を立ち上げ救命救急センターへの患者受け入れを開始します。下記に示しますのが2022年度の患者の受け入れ状況です。

3次救急要請が重なってしまってもスタッフの努力により救急要請の受け入れを行っていますが、それでも受けられないことがあります。特に自治医大さいたまでは、救急車で来院された方のすべてを救急科医師が最初に診察しています。そのため、たくさんの患者さんを診察していることがあり、どうしてもお断りしなければならない時があります。

いずれの疾患も、救命救急センターの専属医師が生命を維持する治療および処置を行い、各診療科の専門的な先生が先進的な治療を行います。こうした連携プレーが自治医大さいたまの得意なチーム連携医療です。

埼玉県に救命救急センターが必要なのでしょうか?

必要です。よって2016年4月1日に埼玉県に8番目の救命救急センターを開設スタートいたしました。

現在埼玉県の11施設(開設年)に救命救急センターがあります。

- 日本赤十字社 さいたま赤十字病院(1980)

- 埼玉医科大学総合医療センター(1987)

- 日本赤十字社 深谷赤十字病院(1992)

- 防衛医科大学校病院(1992)

- 川口市立医療センター(1994)

- 獨協医科大学越谷病院(1998)

- 埼玉医科大学国際医療センター(2008)

- 自治医科大学附属さいたま医療センター(2016)

- さいたま市立病院(2020)

- 国立病院機構埼玉病院(2021)

- 埼玉県済生会加須病院(2022)

救急患者受け入れの流れと入院後のチーム医療

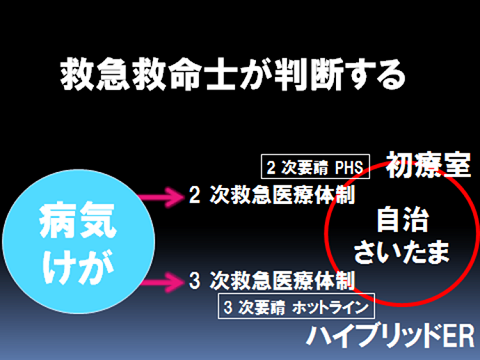

これまで、救急部は2次救急医療体制の患者さんを中心に救急医療および地域医療に貢献してきました。この度、3次救急医療体制を構築するにあたり院内の受け入れ態勢が多少変わりました。

現場から院内への病院前医療が提供される流れですが、

現場で病気の発症やけがが発生した場合には、119要請にて現場に到着した救命救急士の判断で2次救急医療体制または3次救急医療体制のどちらの救急医療体制を選択します。一般的に、3次救急医療体制においては救命救急センターが診療を担当します。

表1では、

- 重症で緊急度の高いと判断した場合、現場の救命救急士は3次要請を行います。

- それ以外の救急要請は2次要請となります。

- それぞれの要請によって診察する場所が同じ救急部ですが異なります。

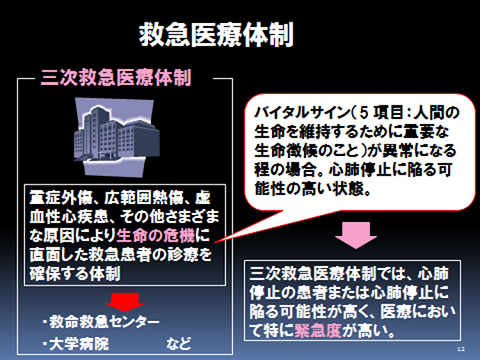

少し話を元に戻しますが、救急医療体制においては、3次救急医療体制を救命救急センターが担当するわけです(表2)。バイタルサイン(呼吸数、血圧、脈拍数、体温、意識)に大きな異常があり、生命を維持することが困難であると考えられた場合(心停止に陥る可能性が高いと推測される状態)です。しかしながらこうした救急医療体制の起動は、全救急要請の10%にも満たないです。救急の患者さんの中でも「最後の砦」として、圧倒的な医療資源を投入する必要のある患者さんが該当します。

医療資源とは、医師の診断能力や手術の腕の良さを申しているわけではありません。

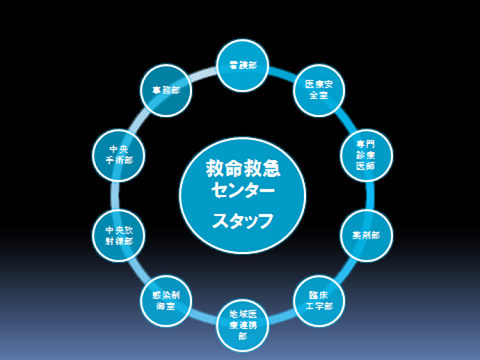

自治医大さいたまにおける診断や治療は、もちろんどこの救命救急センターにも劣っている部分はありません。救命救急センターの運営において最も重要なのは、いわゆる"チーム医療"がどれだけ実践されているのかにかかっています。

例えば、1人の重症患者さんが救命救急センターに入院して来たと仮定しましょう。私達、救急専門の医師のみでは解決できない問題がたくさんあります。

- 検査、診断、治療にあたる医師の協力

- 高度な先進的で専門的な治療を行う医師の協力

- 緊急手術にかかわる手術部スタッフの協力

- 患者さんそれぞれに必要な、安らかな看護を提供する看護師の協力

- 持参薬や治療薬の管理を行う薬剤師の協力

- 人工呼吸器や医療機器の整備を行う臨床工学部の協力

- 重症な感染症や症状のモニタリングを行う感染制御室の協力

- 治療が適正かつ患者さんにとって不利益が発生していないかを管理する医療安全室の協力

- 重症救急患者に対して、確実で鮮明で効率的な画像を提供してくれる中央放射線部の協力

- 継続治療が必要な場合の後方病院への転院相談、医療費の支払い、地域ケアマネージャーへの連絡を行う患者サポートセンターの協力

- 医療費の請求や管理を行う事務部の協力

救命救急センターの運営にはたくさんの医療従事者の協力が必要です。

他科・他部門との情報共有

救命救急センターはチームワークで、患者さんのためにそれぞれの仲間を大切にし、できる限り早く情報の共有を図っています。

| 入院退院患者カンファレンス | 毎日 | 8時から |

| MSWとの合同カンファ | 月から金 | 9時30分から |

| 入院患者カンファレンス | 毎日 | 15時30分から |

| 看護師との当日のER診療の振り返り(デブリーフィング) | 月から金 | 16時30分から |

| 当直者とのブリーフMTG | 毎日 | 17時15分から |

| メンタルヘルス科との合同カンファ | 木曜日 | 8時30分から |

| 脳神経内科、脳神経外科との脳卒中カンファ | 火曜日 | 15時から |

| リサーチカンファ | 月に1回 | 21時から |

| 疫学勉強会(基礎編、発展編) | 月に1回 | 21時から |

| J club、ER and CC セミナー | 月に1回 | 21時から |

| J カンファ救急隊勉強会 | 2ヶ月に1回 | 18時から |

2017年12月よりドクターカーの運用を開始しました

救急科念願のドクターカー運用を2017年12月1日に開始しました。ドクターカーのメンバーは、ドライバー(熟練者)、救急救命士(さいたま市)選抜者、医師1名(時に2名)、ナース1名の4または5名です。

当センター自慢のドクターカーのデザインは、救命救急センター長が6ヵ月以上かけて対応したものです。

現場ドクターカー運用によりいくつかの利点が期待できます。

- 現場に医師を派遣することにより治療を早く開始が可能となり、治療成績が良好となる可能性がある。

- 1秒でも早い到着を待っている患者さんご家族に安心していただける

- 地域の住民の方が安心していただける

2022年9月よりエクモドクターカーの運用を開始しました

救急科・集中治療部念願のエクモドクターカーの運用を2022年9月1日より開始しました。エクモドクターカーのメンバーは、ドライバー、ナビゲータ(当センターの救急救命士)、医師、看護師、臨床工学技士の5名です。

エクモドクターカーのデザインは、約5年前に活動を開始したドクターカーとコラボするイメージでデザインしました。救命救急センター長が3ヶ月かけて対応したものです。

エクモドクターカーの運用によりいくつかの利点が期待できます。

- エクモ、人工呼吸器などが装着された重症患者の搬送を安全に行えます。

- 地域に発生した重症患者の集約化が可能になります。

エクモドクターカー要請について

【ECMO Doctor Car チームにできること】

- 重症呼吸不全で診療に困った際に、ご連絡をいただければECMOドクターカーチームでご相談に乗らせていただきます。

- ECMOを貴院で導入して、当センターに搬送することができます。

- ECMOを既に導入されている場合も、当センターまで安全に転院搬送することができます。

【相談可能時間】

平日8時30分〜17時00分

【対象地域】

さいたま市

【要請フロー】

STEP1:電話連絡

重症呼吸不全の管理に難渋した場合などに、下記の連絡先にお電話でご相談ください。

その際、下記の「患者情報収集シート」を記載の上、「診療情報提供書」と併せて

当センターの救命救急センター受付(048-647-9070)までFAXください。

STEP2:相談の結果で、

①人工呼吸器管理下で搬送

②貴病院でカニュレーションをさせていただき、ECMOを装着して搬送

③貴病院での診療継続

のいずれかを検討させていただきます。

【連絡先】

自治医科大学附属さいたま医療センター地域医療連携室 048-648-5167

(ECMO Doctor Car要請の旨お伝えください)