ニュース&トピックス

News & Topics

[医学部]脳病変に分泌されるコラーゲンが再生を阻害することを発見-白質障害の治療法開発につながる研究成果-

研究情報

動脈硬化や脳血流障害によって引き起こされる脳血管障害は再発率も高く、寝たきりの主要な原因です。特に、脳梗塞による後遺症では麻痺だけでなく、認知症の発症リスクも高める要因となりますが、予後の改善は困難なことが知られています。また、代表的な脱髄性疾患(注1)である多発性硬化症では髄鞘の脱落に伴い、運動麻痺や感覚障害が見られる神経難病として知られています。脳梗塞に伴う脳虚血(注2)や多発性硬化症では、脳の白質(注3)が障害されるという共通点が存在します。

脳白質は通常、障害後にグリア細胞の一種であるオリゴデンドロサイト(注4)によって再生が行われますが、病態に応じて再生が阻害されることが予後の悪化に繋がります。しかしながら、白質の再生阻害機構については未だに不明な点が存在します。そのため、白質の再生阻害因子を同定することは、新たな治療法開発への突破口となることが考えられます。我々のこれまでの研究で、白質の再生が阻害される病態モデルマウスでは病態早期にI型コラーゲン(注5)が病変部位に分泌されていることを見出していました。そこで、I型コラーゲンが白質の再生阻害に関与していると仮説をたて、本研究を遂行しました。

今回、自治医科大学医学部解剖学講座組織学部門の山崎礼二講師、大野伸彦教授らの研究グループは、脳梗塞や多発性硬化症の患者脳組織を用いて一部の白質病変部位に大量のコラーゲン線維が沈着していることを明らかにしました。また、病態モデルマウスを用いた解析から、本来は脳内には存在せずに血中を流れる単球(注6)が、脳内に流入してコラーゲン線維を構成するI型コラーゲンを分泌することを発見しました。さらに、脳の白質障害部位に存在するI型コラーゲンが病態モデルマウスの運動機能回復や組織再生を阻害することを発見しました。今後、白質の再生阻害機構に着目した脳梗塞や多発性硬化症に対する新たな治療法開発につながることが期待されます。

本研究成果は、2025年4月13日に英国科学誌「Cell Death & Disease」に掲載されました。

本研究の発見の概要

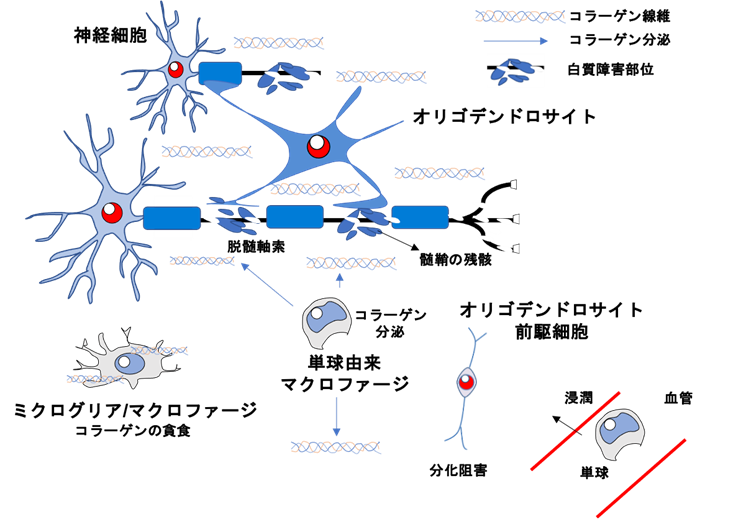

白質障害に伴い、末梢血から単球が病変部位に流入し、I型コラーゲンを分泌する。分泌されたコラーゲンはミクログリアやマクロファージによって貪食されることで除去される。しかしながら、除去しきれずに残存したI型コラーゲンがオリゴデンドロサイトの分化を阻害して、脳の組織再生及び運動機能回復を阻害する。

用語説明

(注1)脱髄性疾患

情報を伝えるための神経細胞の突起である軸索を取り巻いている髄鞘と言われる構造物が障害される神経の病気です。脱髄性疾患では運動麻痺や感覚障害などの症状が見られます。

(注2)脳虚血

血管が閉塞するなどの原因で、脳を栄養する血流が不足した状態です。障害を受けた脳領域に対応して、様々な症状が見られます。

(注3)白質

脳や脊髄の中で、軸索と周囲を取り巻く髄鞘から成る有髄神経線維が束となって多数走行している領域です。髄鞘が脂質に富んだ構造であるため、肉眼で白く観察されることから白質と言われています。

(注4)オリゴデンドロサイト

中枢神経系のグリア細胞の一種で、軸索周囲に髄鞘を形成し、軸索に沿った刺激の伝導速度を高める役割を担っています。

(注5)I型コラーゲン

通常は皮膚や骨、腱などに多く存在する細胞外成分で、組織に強靭さを付与する役割を持つタンパク質です。

(注6)単球

骨髄で生成された後に血中を流れる免疫細胞です。血中を流れる単球は、各組織内に入り、マクロファージに分化します。マクロファージは組織の中で異物の貪食や免疫機能に重要な役割を担うことが知られています。

論文情報

雑誌名:Cell Death & Disease

論文タイトル:“Type I collagen secreted in white matter lesions inhibits remyelination and functional recovery”

著者:Reiji Yamazaki*(責任著者), Morio Azuma, Yasuyuki Osanai, Tom Kouki, Takeshi Inagaki, Akiyoshi Kakita, Masaki Takao, Nobuhiko Ohno

DOI: 10.1038/s41419-025-07633-w

https://www.nature.com/articles/s41419-025-07633-w#citeas