ニュース&トピックス

News & Topics

[大学]稀少な遺伝性プリオン病に対するiPS細胞を用いた研究成果について論文で発表

研究情報

プリオン病は約100万人に1人発症すると言われている神経の難病です。神経領域にはALSやパーキンソン病など難病とされる病気が多く存在しますが、その中でもプリオン病は最も重篤な神経の病気であり、発症するとほとんどの場合1年以内に急速な認知症を来たし、死亡してしまいます。プリオン病の死亡率はほぼ100%であり、有効な治療法は現在のところありません。いくつかの原因因子 (遺伝子変異や狂牛病) がこれまで判明した一方、70%以上のプリオン病では何故起こるのか、その原因も分かっていません。進行を遅らせる方法もなく、原因もよく分からず、プリオン病は神経難病の中でも最も難しい病気の代表です。しかし、“根本的な所でALSなどの全ての神経難病にプリオン病が繋がっているのではないか”という考えもあり、神経領域の中でプリオン病の研究は重要と考えている医師・医学者もいます (プリオン病を提唱したスタンリー・B・プルシナー教授は1997年ノーベル医学生理学賞を受賞)。

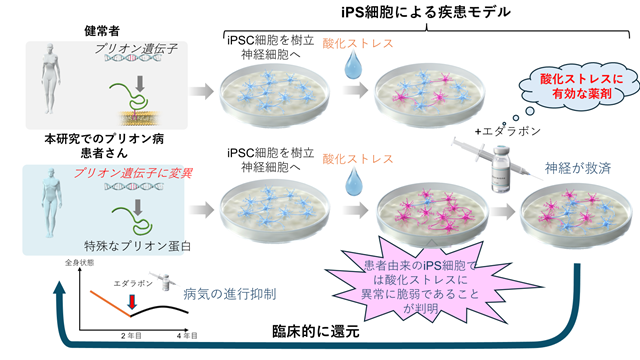

本学医学部内科学講座(神経内科学部門)の松薗構佑講師らはその中でもさらに数が少ない、特徴的な症候を来すプリオン病 (英名PrP Systemic Amyloidosis, 日本語訳すると‘全身型プリオン蛋白沈着症’)の患者さんに対して、iPS細胞を用いた研究を行い、脳梗塞やALSで使用されているエダラボン (商品名ラジカット) の有効性の可能性を見出し、実際の患者さんにエダラボンによる治療を実施しました。その結果、投与前に比べてエダラボン投与後の2年間では病気の進行抑制が得られ、患者さんは2025年現在も存命し、自宅で闘病生活を送っています。プリオン病に対するiPS細胞研究は世界的にも数が少なく、また全身に起こるタイプのプリオン病は日本では松薗講師らが報告している2家系のみしかこれまで確認されていませんでした。iPS細胞を用いた研究からプリオン病の患者に一定の効能が得られた成果について、論文で発表しました。

※本研究は自治医科大学倫理委員会の承認を得て行っており、エダラボンの適応外使用について適切な手続きと管理下に患者および家族の同意を得て治療を行っています。

本研究については、主導した松薗講師からも「1例のみの治療例であること」「エダラボンによる治療効果が確認されたのは2年間であり、病気が治癒した訳ではない」「プリオン病の中でも進行が遅いタイプに対する研究であり、他のタイプのプリオン病に対する有効性についてさらなる検証が必要」等の注意点が論文内でも挙げられています。一方で、本研究で対象としたタイプのプリオン病は世界でも症例数が少なく (‘全身型プリオン蛋白沈着症’の発見に関しては前回2020年記事https://www.jichi.ac.jp/news/research/20201112-3/を参照して下さい)、稀少性からこれまで研究困難だった遺伝性の病気に対しても、iPS細胞の有効性が示されたと考えています。

本研究内容は英文誌 Cellular and Molecular Life Science誌に2025年5月15日公開されました。https://link.springer.com/article/10.1007/s00018-025-05698-6