下肢救済治療とは

なかなか治らない足のキズ(創傷)は日常診療でしばしば遭遇します。ちょっとぶつけた傷、靴擦れ、深爪など小さな傷をきっかけに難治な創傷、さらには壊疽に至ることがあります。そのような創傷をみた場合は、創傷治癒の遷延化を招いている基礎疾患の検索を行い、その治療を優先させることが大切です。難治な足の創傷や足壊疽をもたらす基礎疾患として、糖尿病、閉塞性動脈硬化症などによる下肢虚血、静脈うっ滞、膠原病・血管炎などがあります。なかでも高齢化により糖尿病や下肢虚血による難治性足潰瘍・足壊疽(専門的には包括的高度慢性下肢虚血 Chronic Limb Threatening Ischemia: CLTI と呼ばれます) は増加しており、それらの治療は下肢救済治療と総称し、歩行機能温存という健康寿命の維持に極めて重要な分野となっています。

下肢救済治療の流れ

- 基礎疾患のスクリーニング、下肢虚血の評価

採血、各種の生理学的検査等で行います。下肢虚血の評価としては、ABI (Ankle- Brachial Pressure Index、足関節上腕血圧比)を計測します。0.9未満では虚血を疑い、0.4未満は重度の虚血とされます。さらにSSP(皮膚表面還流圧)を必要に応じて行い、下肢虚血がある場合は、下肢動脈エコー、血管CT、下肢血管造影などで下肢動脈の狭窄・閉塞の状況を確認します。 - 基礎疾患の治療、下肢虚血の血行再建

関連する診療科とともに基礎疾患の治療を行います。糖尿病があれば血糖コントールを行い、下肢虚血があれば血管内治療(EVT)、バイパス手術等の治療を計画し、血行再建を実施します。虚血肢では血行再建の成否が足の温存に大変重要な要因となります。血行再建後は一定の割合で再狭窄があり、適切な対応が必要です。 - 壊死部の除去手術(デブリドマン)

単純MRI検査で壊死部の評価を行い、また組織血流の状況を判断して壊死組織の除去を行います。壊死の進行に伴って中足骨基部より中枢側に組織欠損が及んだ場合、歩行機能獲得が難しくなります。 - デブリドマン後の組織再建

デブリドマン後は断端皮膚に余裕があれば縫合閉鎖(断端形成)しますが、多くお場合は皮膚移植による再建が必要となります。皮膚移植までの創面の治療は創面環境調整(Wound bed preparation)と呼ばれ、様々な外用療法、陰圧閉鎖療法、各種の補助療法(後述)があり、状況に応じて実施します。この期間は長期に及ぶことがあります。 - リハビリテーション、創傷治療後のフォローアップ、施設間連携

治癒後は筋力回復のためのリハビリテーションを行います。適切な靴や装具の装着、フットケアなどで新たな傷をなるべく作らないように努めます。

当センターでの下肢救済治療の特徴

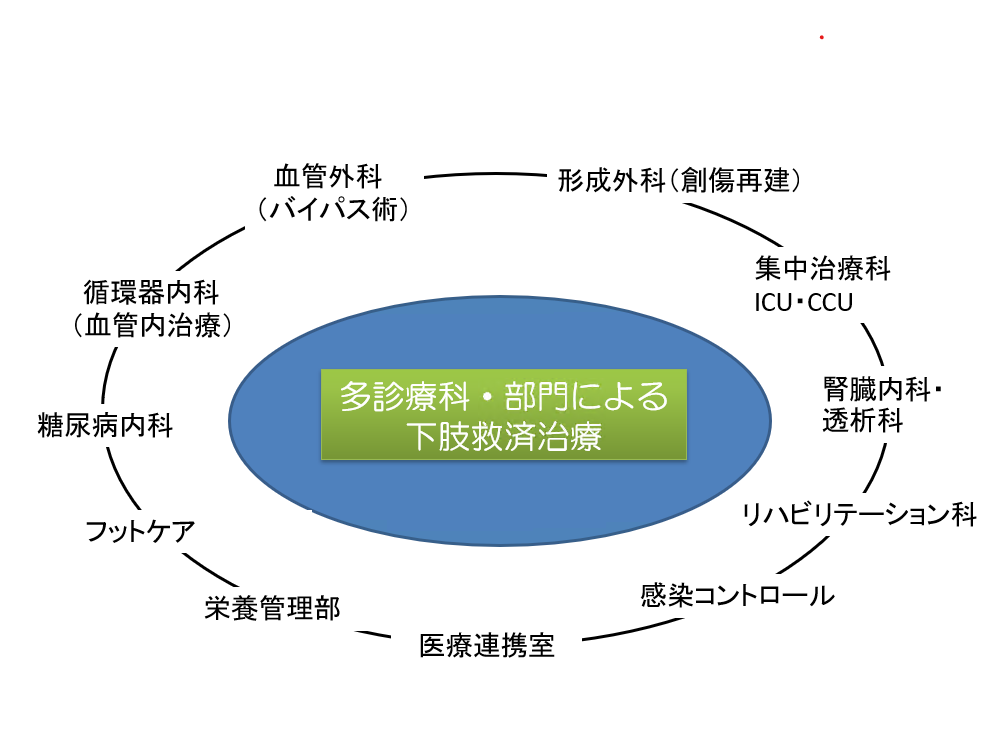

- 多職種・多部門による集学的治療

足壊疽は全身疾患であり、その治療は基礎疾患の治療、血行再建、創傷感染・骨髄炎の治療、創傷の再建治療、透析管理、栄養管理、治療中・後のリハビリテーション、義肢作成など多くの複雑な要素が絡んだ集学的な治療であり、多診療科・多職種との協調のもと治療計画をたてて進める必要があります。また足壊疽は心血管疾患、脳血管疾患、腎機能障害の合併が多く、全身疾患と捉えるべきものです。中でも心機能のスクリーニングは重要で、また透析症例では大切断回避率、生命予後とも不良であり、関連する循環器科、透析科、集中治療部門(ICU)と連携が重要となります。当センターでは、多診療科の集まる大学病院の利点を生かし、術前の心機能評価、必要に応じた心疾患の治療、周術期の透析、術後のICU管理のすべてにおいて十分な対応ができる体制を整えていることが特徴です。

- 適切な血行再建ができる体制

足壊疽の創傷治療計画は、閉塞性動脈疾患等による下肢虚血がある場合は血行再建が最優先されます。十分な血行回復のない創傷への外科治療介入は治癒不良で壊死拡大を招くことになります。血行再建は血管内治療(EVT)とバイパス手術や血栓内膜摘除術などの外科治療があり、両者を適切に使い分けられる状況が理想です。当科では心臓血管センターに所属する外科、内科の末梢血管疾患担当スタッフと下肢救済チームを形成し、密な連携と定期的な下肢救済カンファランスの下、症例毎に血管内治療と血管外科治療を適切に選択して血行再建を行い、下肢救済治療を行っています。EVT後の再狭窄にも迅速に対応できる体制をとっています。

下肢救済チーム:創傷外科担当 山本直人 (形成外科)

血管外科担当 谷口良輔 (心臓血管外科)

血管内治療担当 陣内博行 (循環器内科)

- 多種の補助療法の適応、遊離皮弁移植(マイクロージャリー)による組織再建

組織欠損の再建には、創面をいかに良好な状態にできるかにかかっています。そのためには良好な血流は必須ですが、血行再建治療後も血管の状況によっては必ずしも十分な血流が得られるとは限りません。そのような場合においても、高圧酸素療法(Hyper baric oxygen therapy: HBOT)、マゴット療法、血液浄化療法、多血小板療法などの補助療法を取り入れて治癒促進を図り、救済率向上に努めています。また大きな組織欠損では、十分な血行評価を行った上で可能と判断できればマイクロサージャリー技術を用いた血管柄付き遊離皮弁での再建を積極的に行い、下肢温存に努めています。 - 長期治療における施設間連携

当センターは急性期治療病院のため長期の入院治療が困難な場合があります。高気圧酸素療法などによる創面環境調整治療や治癒後のリハビリテーションなどで長期の治療を要する場合は、近隣の連携施設での治療継続を行う場合があります。