医学部

School of Medicine

(2019年3月 取材)

超高齢社会に対応した「生活の邪魔をしない医療」が共生社会を先取りする

滋賀県東近江市永源寺診療所

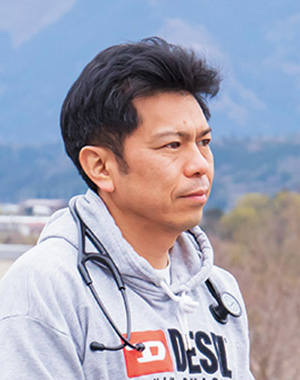

所長花戸貴司 滋賀県

1995年、自治医科大学卒業。

滋賀県内の大学病院、中核病院を経て、2000年に現在の東近江市永源寺診療所の所長に就任し現在に至る。著書に「最後も笑顔で」(2018年)ほか。賞歴に「第3回やぶ医者大賞」「糸賀一雄記念未来賞」など。

認知症になっても患者扱いされない社会

この地域では、認知症と診断された人を、患者扱いすることがない。外を歩いていても、「徘徊」と呼ばず「散歩」という。屋外にいると、たいがいは誰かの目に止まり、なにをしていたかも、人づてに診療所に届くことが多い。永源寺に来て間もないころの花戸貴司であれば、危ないから外出はだめ、この薬を飲みなさいと、あれこれ指示を出しながら管理していたかもしれない。しかし、今は違う。自分が処方する薬よりも、地域の中での役割と居場所があることがなによりの薬だと気付いたからだ。実は認知症の人のちょっとした困りごとも、地域の中で解決できることの方が多い。大きな問題とならず、外来で笑い話で済んでしまうことが多いのは、身近で支える住民のことを、誰よりも信頼しているからだ。永源寺診療所に赴任したときは、「医療の谷間」に最高の医療を届けようと意欲に燃えていた。しかし難病を抱え続けた患者を往診した際、ここで求められているのは、できる限りの技術を惜しみなく投入するような医療ではないことに気づく。

「いよいよ食事がのどを通らなくなった患者さんに点滴の準備をしていた私の背後で、奥さんが『先生、もうあかんな』とつぶやかれたのです。私は医療技術を否定されたと思い、眉間にしわを寄せて振り向くと、家族や親戚、近所の人たちが患者さんをじっと見ておられました」

そこにいた人たちの視線は、最期を迎えようとしている「その人」に注がれていた。一方、「病気しか見ていなかった」という花戸は、医療ばかりではなく、人生の最終章の場面で本当に求められていることは何かを考えた。そして自身が永源寺地区で暮らす生活者の立場で考えると、医師の象徴ともいえる白衣を着ることは自ずとなくなった。

日本の15年後を先取りする先進の地域と医療

「病気を抱える患者さんたちは、畑仕事などの役割や、地域での居場所を持つことに生き甲斐を感じています。医療の管理で、それらを奪うことは本末転倒。とかく医師は、病気の影響を小さくすることに目が行きがちですが、病気の対極に元気があるとするなら、元気を大きくして、相対的に病気を小さくすることができるはず」

名実ともに患者を最優先に位置付ける医療を、花戸は「生活の邪魔をしない医療」と言う。

患者最優先の医療は、最期の看取り方にもおよぶ。著書のタイトルにもなっている「ご飯が食べられなくなったらどうしますか?」を繰り返し問いかけ、逝く場所は自宅か病院かについて患者の本音を聞き出す。患者自身やその家族と、死をタブーとしない対話に基づく医療を徹底した結果、着任時はゼロだった在宅での看取りが、今は地域で亡くなる人の半数に達している。

「永源寺地区の高齢化率は現在35%。2035年には、日本の高齢化率がこの数値に達すると予測されています。つまり永源寺は15年後の日本を先取りしている最先端の地域なのです。我々のやっていることが、将来、地域の人が安心して生涯を送れる共生社会のモデルになると確信しています」