無菌治療部【アニュアルレポート】

1.スタッフ(2023年4月1日現在)

| 部長 | (教授) | 神田 善伸(兼) |

|---|---|---|

| 医員 | (教授) | 嶋田 明(兼) |

| 藤原慎一郎(兼) | ||

| (准教授) | 大嶺 謙(兼) | |

| (講師) | 佐藤 一也(兼) | |

| 畑野かおる(兼) | ||

| 山本 千裕(兼) | ||

| 蘆澤 正弘(兼) | ||

| 川原 勇太(兼) | ||

| (助教) | 森田 薫(兼) | |

| 皆方 大佑(兼) | ||

| 新島 瞳(兼) | ||

| 海野 健斗(兼) | ||

| 池田 喬司(兼) | ||

| 吉成 裕紀(兼) | ||

| 浅井 秀哉(兼) | ||

| (シニアレジデント) | 6名 |

2.無菌治療部の特徴

無菌治療部では、急性白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫等の難治性血液疾患を対象とした造血幹細胞移植の診療を行っている。当院での造血幹細胞移植は1984年に第1例目の血縁者間移植が行われ、2022年までに1,001件の造血幹細胞移植を行ってきた。現在、年間約60~80件の造血幹細胞移植を行っており全国でも有数の移植施設である。非血縁者間移植や臍帯血移植の認定施設であり、日本造血細胞移植学会移植施設認定基準認定カテゴリー1を取得している。

造血幹細胞移植においては長期間の血球減少や免疫力低下のため易感染性の状態が続く。移植した血液細胞が増えるまでの間、患者は無菌室にて過ごす。2004年本館4階南病棟に無菌室の基準を満たすクラス100の病室4床とクラス10,000の病室4床を有する無菌病棟が開棟した。無菌病棟は病室のみではなく病棟全体が無菌的な環境であり感染症の予防に優れた環境である。2016年本館4階西病棟の16床をクラス10,000の無菌室に改修し無菌室は計24床となった。本県のみならず他県近隣施設からの移植目的の紹介患者にも対応できる環境を備えている。

新しい造血幹細胞移植法としてHLA半合致血縁者間移植に取り組んでいる。この移植法では、ほぼすべての患者さんに家族内でドナーが確保でき、今後の少子高齢化に伴うドナー不足も解決できる移植法として期待されている。

造血幹細胞移植では多職種との連携が必要であり、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、歯科衛生士とカンファランス等を通して情報を共有している。看護師を中心とした同種移植後患者を対象とした移植後長期フォローアップの外来を開設している。また、造血幹細胞移植を受ける女性患者の妊孕性温存のため、放射線科や産婦人科と連携し全身放射線照射時の卵巣遮蔽や未受精卵の凍結保存を行っている。

造血器腫瘍に対する新たな治療法であるキメラ抗原受容体T細胞療法(CAR-T細胞療法)の導入に力を入れている。2021年には再発/難治性の大細胞型B細胞リンパ腫に対するリソカブタゲンマラルユーセルの治療施設に、2022年には再発/難治性の多発性骨髄腫に対するイデカブタジェンビクルユーセルの治療施設に認定された。

認定施設

- 非血縁者間造血幹細胞移植認定施設(認定カテゴリー1)

- 非血縁者間骨髄採取認定施設

- 非血縁者間末梢血幹細胞採取認定施設

- CAR-T細胞療法治療施設

認定医

- 造血細胞移植学会造血細胞移植認定医

神田 善伸 他5名 - 日本輸血学会認定医

藤原慎一郎 他2名 - 細胞治療認定管理師

藤原慎一郎 他1名

3.実績・クリニカルインディケーター

入院患者数(移植種類別)

移植件数

| 血液科 / 小児科 | |

|---|---|

| 年間総数(2022年) | 69件 / 2件 |

| 血縁骨髄移植 | 0件 / 0件 |

| 非血縁骨髄移植 | 13件 / 0件 |

| 血縁末梢血幹細胞移植 | 12件 / 0件 |

| 非血縁末梢血幹細胞移植 | 2件 / 0件 |

| 臍帯血移植 | 7件 / 1件 |

| 自家末梢血幹細胞移植 | 35件 / 2件 |

対象疾患内訳(2022年)

| 血液科 / 小児科 | |

|---|---|

| 急性骨髄性白血病 | 18件 / 0件 |

| 急性リンパ性白血病 | 8件 / 0件 |

| 骨髄異形成症候群 | 5件 / 0件 |

| 骨髄増殖性腫瘍 | 1件 / 0件 |

| 悪性リンパ腫 | 17件 / 0件 |

| 多発性骨髄腫/類縁疾患 | 20件 / 0件 |

| 固形腫瘍 | 0件 / 2件 |

| 原発性免疫不全症 | 0件 / 0件 |

治療成績

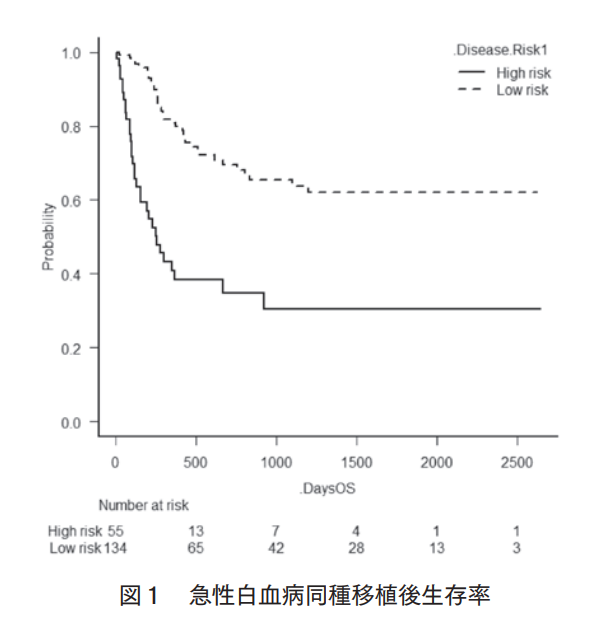

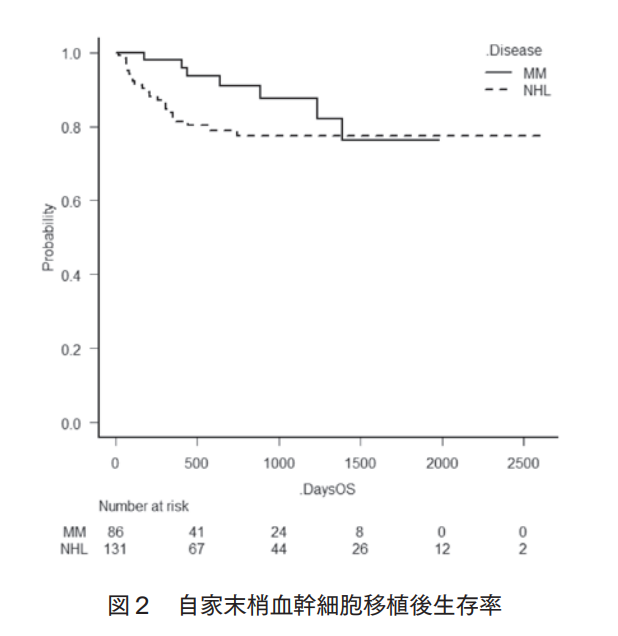

2014年から2022年までに実施された成人初回同種造血幹細胞移植において、急性白血病(低リスク)3年生存率65.3%(図1)、3年無病生存率61%、3年非再発死亡18.5%、3年再発率20.5%、急性白血病(高リスク)3年生存率30.5%(図1)、3年無病生存率21.1%、3年非再発死亡23.8%、3年再発率55.1%、骨髄異形成症候群3年生存率41.3%、3年非再発死亡37.3%、3年再発率22.5%、急性GVHD(gradeⅡ-Ⅳ)Day100発症率30.4%、急 性GVHD(gradeⅢ-Ⅳ )Day100発 症 率11.8%、 慢 性GVHD(100日無病生存者)2年発症率31.9%であった。HLA半合致移植(HLA2抗原以上不適合血縁者間移植)においては、2年生存率17.9%、2年無病生存率15.5%、急 性GVHD(gradeⅡ-Ⅳ )Day100発 症 率29.7%、 急 性GVHD(gradeⅢ-Ⅳ)Day100発症率9.4%、2年非再発死亡26.4%、2年再発率58.2%であった。成人初回自家末梢血幹細胞移植では、多発性骨髄腫3年生存率87.6%、非ホジキンリンパ腫3年生存率77.6%であった(図2)。

成人初回自家末梢血幹細胞移植では、多発性骨髄腫3年生存率83%、非ホジキンリンパ腫3年生存率84.4%であった(図2)。

造血幹細胞移植カンファランス

(参加)医師、看護師、理学療法士、薬剤師、歯科衛生士

(実績)1年間 34回

4.2023年の目標・事業計画等

造血幹細胞移植件数が増加の一途をたどっている。一般病棟とも連携しできる限り多くの造血幹細胞移植を提供できる体制を目指す。

アレムツズマブを用いたHLA半合致移植法の移植成績の向上に努めていく。

造血幹細胞移植では多職種との連携が重要であり、カンファランス等を通して情報を共有し質の高いチーム医療の実践を目指していく。

認定造血幹細胞移植コーディネーターと連携し、患者、ドナー及び家族の支援、QOLの向上、リスクマネージメント、倫理面への配慮等に取り組んでいく。

依頼件数が増加しているCAR-T細胞療法を速やかに待機患者に提供できる体制を整備していく。

多くの臨床試験および治験に参加しており、それらを通じて造血幹細胞移植診療におけるエビデンスの確立に貢献していく。

主導または参加している主な臨床研究・治験

- HLA 1座不適合非血縁者間骨髄移植における従来型GVHD予防法と抗ヒト胸腺細胞免疫グロブリン併用GVHD予防法の無作為割付比較試験

- 血液疾患患者における全身化学療法および放射線照射後の抗ミュラー管ホルモンを用いた妊孕性温存の評価に対する前方視的研究

- 同種幹細胞移植後の急性骨髄性白血病患者を対象としてベネトクラクスとアザシチジンの併用投与の安全性及び有効性を評価する無作為化、非盲検第Ⅲ相試験(VIALE-T)

- 一次治療、二次治療抵抗性の同種移植後移植片対宿主病患者に対する、プロピオン酸ベクロメタゾン(BDP)内服療法

- ウイルス感染症に対するシドフォビル(商品名:VISTIDE)の投与

- キザルチニブの投与を予定している同種造血幹細胞移植可能なFLT3-ITD変異陽性の再発又は難治性急性骨髄性白血病患者の多施設共同前方視的観察研究

- 非寛解期造血器腫瘍に対するハプロアイデンティカルドナーからのHLA不適合移植後のドナーリンパ球輸注による地固め療法の有効性の検討

- 多発性骨髄腫及び悪性リンパ腫患者を対象としたKRN125による造血幹細胞の末梢血中への動員に関する臨床試験

- 同種造血幹細胞輸注関連有害事象と移植合併症の相関の前向き臨床観察研究

- 日本人の造血幹細胞移植(HSCT)患者又は固形臓器移植(SOT)患者におけるサイトメガロウィルス(CMV)感染/感染症を対象にmaribavirの有効性、安全性及び薬物動態を評価する第3相非盲検単群試験(TAK-620-3001)

- HLC-NIPC-002試験 造血幹細胞移植後非感染性肺合併症に対する臍帯由来間葉系細胞輸注療法(第Ⅱ相試験)

- 製品規格に適合しないLISOCABTAGENE MARALEUCELを被験者に投与する拡大アクセス試験(EAP)

- 製品規格に適合しないIDECABTAGENE VICLEUCELを被験者に投与する拡大アクセス試験(EAP)