救命救急センター【アニュアルレポート】

1.スタッフ(2024年4月1日現在)

| センター長 | (教授) | 間藤 卓 |

|---|---|---|

| 副センター長 | (学内教授) | 米川 力 |

| 外来医長 | (助教) | 田中 保平 |

| 病棟医長 | (助教) | 藤屋 将眞 |

| 医員 | (准教授) | 伊澤 祥光 |

| (准教授) | 松村 福広 | |

| (助教) | 新庄 貴文 | |

| (助教) | 鷹栖 相崇 | |

| 病院助教 | 渡邊 伸貴 | |

| 山根賢二郎 | ||

| シニアレジデント | 10名 | |

| 研究生 | 2名 |

2.救命救急センターの特徴

自治医科大学救命救急センターは2002年9月1日に県内5番目の救命救急センターとして認可された。救命救急センターである。その立地条件やこれまでの経験から、救命救急センターのスタッフだけではなく、救命救急センター当直と内科系、外科系のセンター当直体制と組み合わせるセンター当直体制により救急患者を診療する体制を作り、MC管内をはじめ隣県の救急要請までを極力受け入れ、地域の基幹病院としての役割を果たしながら救命救急センターの運営を目指している。三次救急医療・診療体制としては、スタッフの増加に合わせて、救命救急センタースタッフ1~2名+レジデントであったのを2022年度からは常時2名+レジデント体制とし、さらに土日祭日・お盆や年末など繁忙期には日勤を追加する体制となった。

さらに2022年からは救命外傷センターを設立、2024年にはヘリポートの整備をし、重症多発外傷など近隣で対応の難しい患者の予後の改善に努めている。

他方、Walk-in/軽症〜二次については、基本的に内科外科センター当直が対応することとなっているが、患者の重症度・緊急度に応じて救命救急センターのスタッフが必要と判断した場合は、救命救急センタースタッフが共同で対応し、時には救命救急センターとして引き取り対応することもある。

そのほかに外科、整形外科、脳外科、麻酔科などは常時夜勤・当直医がおかれ、S評価としての基準を満たしているほか、その他の科も当直・宅直混合体制により、夜間休日といえども高度な医療を提供できる体制を目指している。

近年、二次医療機関で対応できず救命救急センターへ救急患者が集中するのは全国的な傾向である。患者の大病院志向、一次救急を診る診療所の減少、二次救急施設の疲弊(マイナーエマージェンシーへの対応力の低下)などいろいろな理由が考えられているが、本来の大学病院、時に本来の救命救急センターとしての機能が十分に発揮できないところまで来てしまっている。残念ながら最近は手術室の空き状況などにより、搬送依頼を断らざるを得ない状況も見られるようになってきている。これに対して自治医大としては、地域の医師会、二次医療機関、消防機関、行政との連携をはかり、メディカルコントロール(MC)体制を確立し、初期救急医療施設が周辺の医師会の主導で設立されるとともに、二次病院・三次医療機関へ適切な振り分けを推進し、その結果、軽症患者の減少、二次・三次医療機関がそれぞれ適切な役割が果たせるように努めている。

本来、救急医療は、一病院、一救命救急センターだけで行うものではなく、救命救急センター、二次医療機関、初期医療機関、救急搬送機関、医師会、行政、地域の住民が一体となってシステムとして作り上げるものであるが、COVID-19の大流行を期に、先人達が苦労して構築しかろうじて維持されてきたその体制を崩壊しようとしている。そのためアフターコロナ時代には新たな救急医療体制のあり方が問われる状況となっているが、様々な方策を講じ設備・人員の整備を図りながら時代と環境の変化に対応していける数少ない施設であるよう努めている。

当施設は、病院の中央部門として運営されており救命救急センター運営委員会がその内容をチェックする機構になっている。

施設認定

- 日本救急医学会指導医認定施設

- 日本救急医学会専門医認定施設

- 日本外傷学会専門医認定施設

専門医

| 日本救急医学会専門医・指導医 | 間藤 卓 |

|---|---|

| 米川 力 | |

| 伊澤 祥光 | |

| 日本救急医学会専門医 | 新庄 貴文 |

| 渡邊 伸貴 | |

| 鷹栖 相崇 | |

| 藤屋 将眞 | |

| 古橋 柚莉 | |

| 日本集中治療医学会専門医 | 間藤 卓 |

| 日本外科学会専門医・指導医 | 伊澤 祥光 |

| 日本外科学会専門医 | 新庄 貴文 |

| 渡邊 伸貴 | |

| 田中 保平 | |

| 日本外傷学会専門医 | 伊澤 祥光 |

| 新庄 貴文 | |

| 日本ACS認定外科医 | 伊澤 祥光 |

| 新庄 貴文 | |

| 日本腹部救急医学会教育医・認定医 | 伊澤 祥光 |

| 日本整形外科学会専門医 | 松村 福広 |

| 日本整形外科学会認定リウマチ医 | 松村 福広 |

| 日本整形外科学会認定脊椎脊髄医 | 松村 福広 |

| 日本整形外科学会認定スポーツ医 | 松村 福広 |

| 社会医学系指導医・専門医 | 新庄 貴文 |

3.実績・クリニカルインディケーター

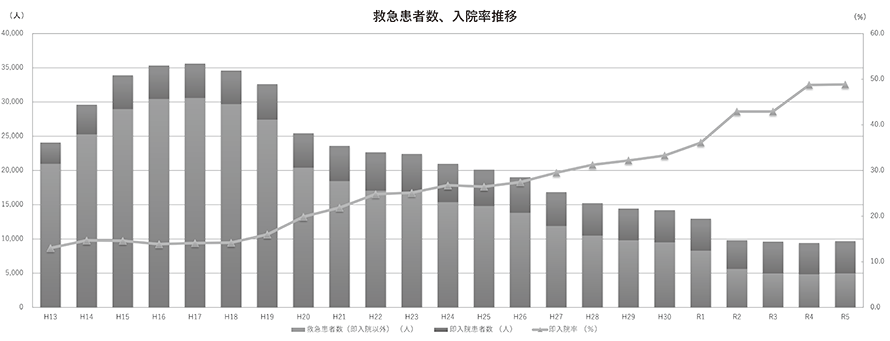

グラフに示すとおり救急患者数はH18までは増加の一途であったが、その後横ばいから減少傾向に転じた。他方、入院率は向上し50%近くまで向上した。これはMCにより軽症患者は近隣の病院を受診し附属病院が診るべき患者が増えていることを示唆しており望ましい傾向と言える。入院患者は、外傷(頭部外傷、胸部外傷、腹部外傷、四肢外傷、脊髄・脊髄損傷、多発外傷など)、熱傷、中毒(医薬品、農薬等)、内因性疾患(アナフィラキシー、ショック、蘇生後脳症など)など多岐にわたり、特に診療が困難な重症多発外傷患者を積極的に受け入れている。

また2020年末からのCOVID-19大流行は大きな影響をうけ、重症患者を診る病床が不足し、救命救急センターも病棟の一部を専用とせざるをえず、救命救急センターとしての病室は最大8床まで減少した。またコロナ患者が増加時は一般の救急患者は減少し、その端境期はその逆となるシーソー現象を繰り返したため、よってこれまでの統計・実績との比較は困難である。さらに2022年に入っては、二次病院のコロナ病床確保のあおりを受けて、県内の二次病院の救急医療体制が著しい機能低下を興し、その結果三次要請以外に二次要請が救命救急センターに押し寄せる状況が続いた。2024年となり新型コロナは収束傾向となったが、今度は「医師の働き方改革」がはじまり、二次病院の夜間休日外来診療機能が低下し、そのしわ寄せの波が押し寄せつつあり再び混沌とした状況になりつつある。

なお、厚生労働省の救命救急センター評価においては、2018年県内唯一のS評価を取得した。

また平成22年1月12日よりドクターカーの運行を開始し2024年1月からヘリポートが完成し救急患者のより円滑な受入体制が整備されている。

救急患者統計

| H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 救急患者数(人) | 24,098 | 29,612 | 33,913 | 35,339 | 35,606 |

| 救急患者数 (即入院以外)(人) |

20,960 | 25,263 | 28,958 | 30,432 | 30,581 |

| 即入院患者数 (人) | 3,138 | 4,349 | 4,955 | 4,907 | 5,025 |

| 即入院率 (%) | 13.0 | 14.7 | 14.6 | 13.9 | 14.1 |

| 救急車搬送数 (件) | 2,798 | 4,490 | 5,158 | 5,136 | 4,970 |

| H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 救急患者数(人) | 34,593 | 32,620 | 25,458 | 23,599 | 22,682 |

| 救急患者数 (即入院以外)(人) |

29,683 | 27,401 | 20,400 | 18,438 | 17,046 |

| 即入院患者数 (人) | 4,910 | 5,219 | 5,058 | 5,161 | 5,636 |

| 即入院率 (%) | 14.2 | 16.0 | 19.9 | 21.9 | 24.8 |

| 救急車搬送数 (件) | 4,649 | 4,515 | 4,383 | 4,563 | 5,225 |

| H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 救急患者数(人) | 22,434 | 20,986 | 20,131 | 19,025 | 16,858 |

| 救急患者数 (即入院以外)(人) |

16,798 | 15,368 | 14,803 | 13,802 | 11,885 |

| 即入院患者数 (人) | 5,636 | 5,618 | 5,328 | 5,223 | 4,973 |

| 即入院率 (%) | 25.1 | 26.8 | 26.5 | 27.5 | 29.5 |

| 救急車搬送数 (件) | 5,577 | 5,573 | 4,953 | 4,912 | 4,489 |

| H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 救急患者数(人) | 15,238 | 14,448 | 14,226 | 12,966 | 9,839 |

| 救急患者数 (即入院以外)(人) |

10,478 | 9,796 | 9,492 | 8,281 | 5,614 |

| 即入院患者数 (人) | 4,760 | 4,652 | 4,734 | 4,685 | 4,225 |

| 即入院率 (%) | 31.2 | 32.2 | 33.3 | 36.1 | 42.9 |

| 救急車搬送数 (件) | 4,327 | 4,351 | 3,941 | 3,818 | 3,450 |

| R3 | R4 | R5 | |

|---|---|---|---|

| 救急患者数(人) | 9,628 | 9,420 | 9,696 |

| 救急患者数 (即入院以外)(人) |

4,946 | 4,829 | 4,961 |

| 即入院患者数 (人) | 4,682 | 4,591 | 4,735 |

| 即入院率 (%) | 48.6 | 48.7 | 48.8 |

| 救急車搬送数 (件) | 3,625 | 4,035 | 4,183 |

| ドクターヘリ搬送数 (件) | 23 |

注1)平成13年度までは、診療時間外に限った統計である。

注2)即入院患者数は、救急患者数の内数である。

4.2024年の目標・事業計画等

新型コロナの流行も一応終息を見せて、人々の生活は平静を取り戻しつつあるなかで、救命外傷センターの知名度の向上やドクヘリ搬送の増加もあり、より広域から交通事故などの外傷の搬送が増えつつある。今期はその傾向を維持しさらなるアクティビティの向上と収益増をめざしたい。

他方、働き方改革などの影響で近隣二次医療機関の動向については不透明なことも多く、救命救急センター当直、内科・外科のセンター当直を統合した一元的な当直医体制の構築、更に夜間休日の救急搬送患者については一晩救命救急センターで収容するトランジェット/オーバーナイトベッド構想を進める予定で、さらに県南部に関しては、自治医大MC管内/周囲の二次基幹病院(新小山市民病院、芳賀赤十字病院、とちぎメディカルセンターしもつが)とアライアンスを結び、力を合わせて「面で受け止める救急医療体制」の構築を鋭意すすめる。

さらに県全体としては栃木県救急医療提供体制あり方検討会なども発足し、新たな救急医療体制を模索する時期に来ていると考えられる。本年災害医学寄附講座の設立により救急と災害をあわせて、より広域で強固な救急災害医療体制の構築を目指したい。