小児・先天性心臓血管外科【アニュアルレポート】

1.スタッフ(2024年4月1日現在)

| 科長 | (教授) | 岡 徳彦 |

|---|---|---|

| 医員 | (講師) | 友保 貴博 |

| (助教) | 金子 政弘 | |

| (兼)(病院助教) | 松井 謙太 |

2.診療科の特徴

とちぎ子ども医療センター開設の中心として整備された小児心臓血管外科(外科学講座、心臓血管外科学部門)は小児だけでなく、当初から成人先天性心疾患の診療にも積極的に取り組み、平成20(2008)年4月に組織された「成人先天性心疾患センター」の中核として重症疾患や妊娠・出産希望例への手術治療、外来診療も担当し、院内関連各科・部署の連携の調整を行っています。また、現学長である永井良三先生らが中心となって全国の大学病院循環器内科に呼びかけて始まった「成人先天性心疾患診療ネットワーク」にも当初から参画し(全国7施設、現在は約53施設)、診療体制の整備に努めています。小児領域においては小児科(循環器グループ)、NICU、小児手術・集中治療部、PICU、中央手術部などと密な連携を図り、院内だけでなく、近隣の大学付属病院や基幹病院を始めとする院外施設や開業医の先生方とも連携しながら手術症例数の増加を得てきております。劇症型心筋炎や重症肺炎など高度の循環呼吸不全例で各種薬剤や人工呼吸だけでなく機械的循環呼吸補助装置(ECMO;extracorporeal membrane oxygenation) に よる集中治療は臨床工学部と共に中心となって各科と協力して、ECMO治療、管理を担当してきております。県内では唯一の小児でのECMO治療提供可能施設として他院からの紹介、治療依頼にも対応しています。

心臓手術では6割を超える症例が新生児、乳児、すなわち1歳未満であり、小児心臓手術の専門施設としての役割を果たしています。また他施設の患者さんのセカンドオピニオン受診や当院の患者さんの他院へのセカンドオピニオン希望についても対応しています。2012年から導入されている動脈管開存、心房中隔欠損に対するAmplatzer閉鎖栓、FiguraFlex閉鎖栓を用いたカテーテル治療(小児科担当、当科では適正な適応の判定の協議、安全に関するバックアップ支援、適応逸脱例の外科的対応を担当)によりこれらの疾患に対する手術数は当座減少が見られましたが、これらの治療目的の紹介数の増加や、その中で適応逸脱例や合併病変保有例などの診断の結果、近年では再度手術例数の増加が見られています。

・専門医

| 日本外科学会 指導医・専門医 | 岡 徳彦 |

|---|---|

| 日本外科学会 専門医 | 友保 貴博 |

| 金子 政弘 | |

| 松井 謙太 | |

| 心臓血管外科専門医機構修練指導者・専門医 | 岡 徳彦 |

| 心臓血管外科専門医機構 専門医 | 友保 貴博 |

| 金子 政弘 |

3.診療実績・クリニカルインディケーター

1)

新来患者数 4人

再来患者数 349人

紹介率 0.0%

2)新入院患者数名

在院患者延数 1,859人

3-1)手術症例病名別件数

101手術(循環器センター病床を利用した成人先天性心疾患手術も含む)

3-2)手術術式による分類と件数

人工心肺を用いる開心術68例、非開心術33例であった。

| 人工心肺症例 71例 | |

|---|---|

| 心房中隔欠損症 | 5例 |

| 心室中隔欠損症 | 30例 |

| 房室中隔欠損症 | 1例 |

| ファロー四徴症修復術 | 2例 |

| 両大右室起始症修復術 | 0例 |

| ラステリ手術 | 2例 |

| 右室流出路形成術 | 1例 |

| 総肺静脈還流異常症 | 4例 |

| 僧帽弁形成術・置換術 | 1例 |

| 肺動脈集合化手術 | 1例 |

| 体肺動脈短絡手術(肺動脈形成含む) | 5例 |

| 大動脈弓形成術 | 1例 |

| 完全大血管転位術 | 1例 |

| ノーウッド手術 | 2例 |

| グレン手術 | 4例 |

| フォンタン手術 | 2例 |

| フォンタン導管交換術 | 2例 |

| 大動脈基部置換術 | 1例 |

| その他 | 6例 |

| 人工心肺非使用 34例 | |

| 開胸下動脈管閉鎖術 | 2例 |

| 肺動脈絞扼術・両側肺動脈絞扼術 | 15例 |

| ECMO装着・離脱 | 10例 |

| 心膜切開術 | 1例 |

| ペースメーカー挿入・交換術 | 1例 |

| 二期的胸骨閉鎖・その他 | 21例 |

3-3)年齢別分類と件数

| 未熟児・新生児(1カ月未満) | 12例 |

|---|---|

| 乳児(1カ月~1歳未満) | 36例 |

| 幼児以上 | 57例 |

3-4)合併症やその他の処置

*合併症に対する処置など各種外科的手技・処置を12件行いました(ECMO装着・離脱・回路交換など、ペースメーカー交換など) その他心嚢や胸水に対するドレーン留置なども行いました。

4)死亡例

当科の目標として掲げている手術死亡、病院死亡0を2022年は達成することが出来ませんでした。ケースカンファレンスを開き今後の患児の治療にさらなる良い治療ができるように対応していくことも行っております。重症例が増加してくる中ではありますが、さらなる手術成績の向上、安全性の向上を図っていきます。

| 手術死亡(術後30日以内) | 1 |

|---|---|

| 病院死亡(手術死亡を含む) | 1 |

*剖検 なし

●成人先天性心疾患(循環器センター・CCUに入院)では(成人)心臓血管外科・循環器内科との協力の下に5例(初回手術2例、再手術3例)の手術治療が行われました。

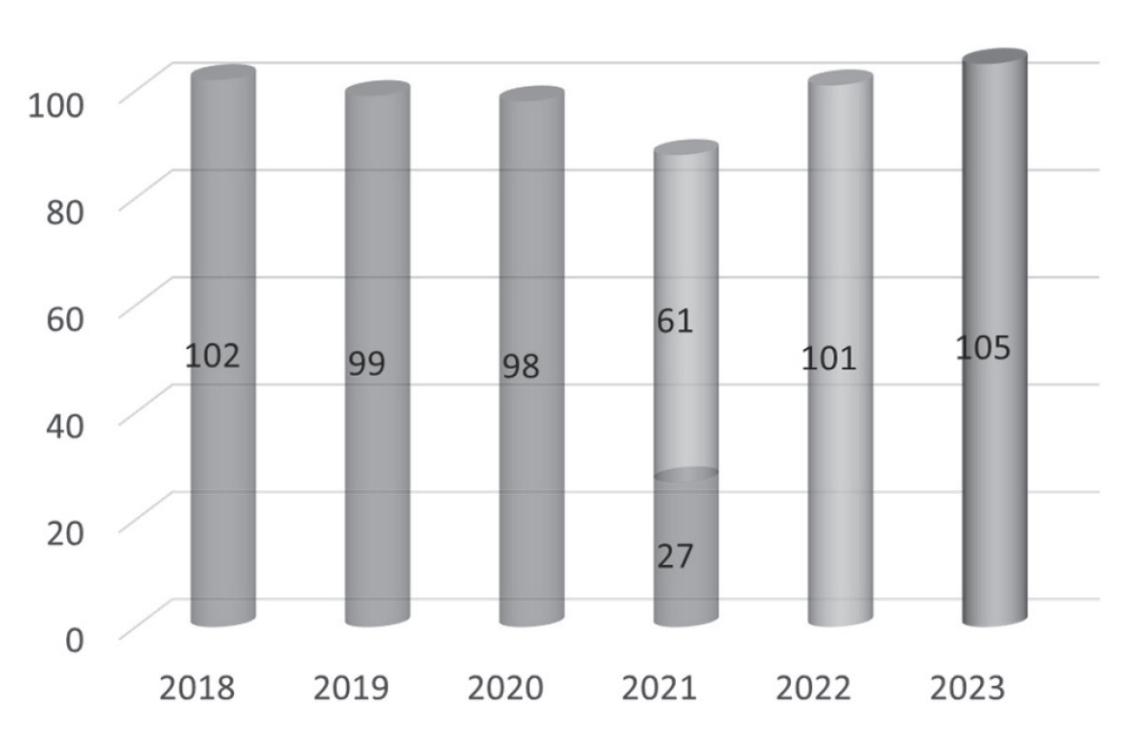

手術数は当科で手術の始まった2005年3月から急速に増加しましたが2016年の135例をピークに100例前後で推移しております。2021年は人事交代があったため88例に止まっていましたが今年度は100例に回復することができました。手術例では特に重症例、新生児や乳児例の比率増加が続き、50~65%で推移しています。栃木県政策医療の一環、中心として策定された先天性心疾患に対する手術を中心とする小児循環器診療は重症疾患に対する新生児期緊急手術だけでなく、「県内での診療完結」をも可能とするに至っています。しかしながら県北部では県外の大学の関連施設群の関係から、県政策医療の構想との齟齬を生じたまま未だに連携が充分とは言えず、県外への患者流出・紹介が続いている実情も残っており、今後の改善を図る必要があります。

5)主な処置・検査

人工心肺装置を用いた心臓手術は当科の治療処置の中心をなしており、2020年2月には開設以来1000例となっております。新生児例、乳児例や重症複合疾患例でもその安全性は高いレベルが維持されており臨床工学部スタッフ、麻酔科スタッフ、手術室スタッフとの密な連携の賜物と言えます。特に左心低形成症候群や大動脈弓の異常を伴う疾患群では術前からの肺/体血流バランスに配慮した管理や周術期管理を行い、手術成績の向上、安全性の向上を図っています。PICU看護スタッフのこれらの治療に対する精通だけでなく積極的な貢献は患者さんだけでなく、家族の満足度につながるように努めています。機械的循環呼吸補助装置(ECMO)による生命維持、回復援助治療:(成人での経皮的心肺補助装置(PCPS: percutaneous cardiopulmonary support) に 相当)新生児、乳幼児、学童あるいは成人までを対象としており、PCPSが循環不全のみを対象とするのに対し、ECMOは重症肺炎などによる呼吸不全も治療の対象としています。

6)カンファレンスなど

- 小児・先天性心臓血管外科でのカンファレンス(毎日08:30~、17:00~、朝夕のPICU回診に並列して)

- 先天性心疾患(CHD)・成人先天性心疾患(ACHD)カンファレンス(水曜日18:00~)(カテーテル検査症例、手術症例、入院中や外来での問題症例、相談症例を中心に)(院外施設からの参加あり。)

- 心臓カンファレンス(木曜日 07:45~)(循環器内科、成人心臓血管外科と共に)

- PICU回診(毎日 08:30~、17:00~)入室患者の経過チェック、治療方針の確認など、麻酔科医・小児科医・看護師、薬剤師、臨床工学士などの参加により意思統一された治療の継続を図っている。その他、院内/院外の重症患者の情報確認なども行っています。

- その他:病棟カンファレンス、M&Mカンファレンスや看護師・MEスタッフなどとの勉強会、情報交換会、学会や研究会・文献での最新情報の提供などを適宜行っています。

4.2024年の目標・事業計画等

手術症例数の増加・スタッフの経験例数の増加に伴う量的・質的向上:現在子ども医療センター3A病棟一般病床、新館循環器センターCCUおよび6A/6B病棟一般床と共にPICUを臨床活動の基盤としていますが、子ども医療センター開設後の紹介・受診患者数の増加、低年齢化、重症化は著しく、産科・小児科での胎児エコー診断技術の向上もあり、PICU病床の不足(他科患者も入室増加していることもあり)が慢性的な問題となっています。非体外循環使用例や軽症例では1日に2例の手術もPICU病床が可能な限り実施していますが、麻酔科医師数問題や昨今の「働き方改革」の問題もあり運用に苦慮する場合もあります。さらに出生数低下に伴う症例数の緩やかな減少が始まっており、他県からの紹介なども増加しており、症例集約化が必要となってくると予想されます。その際に北関東における先天性心疾患治療の中心的役割を担うべく、あらかじめ準備しておく必要があると思っています。そのためにもスタッフ増員、診療技術や看護技術の向上、手術枠の増加により安全で良質な医療の提供を目指すことを継続したいと思っております。また学術的な目標を活発化させ論文投稿、国際学会での発表も目指していきます。